什么是“文学观念”?它为何随朝代更迭而不断演变?

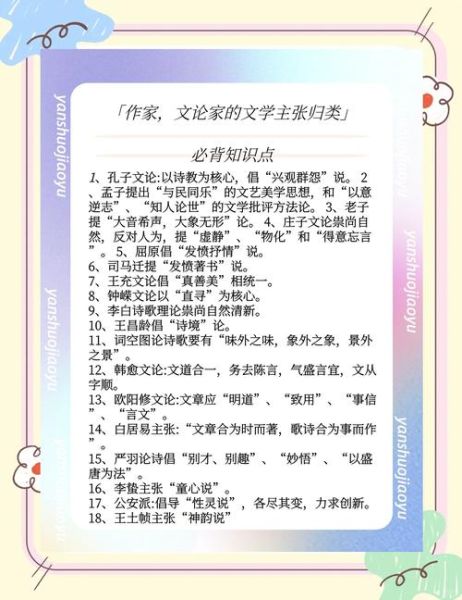

“文学观念”并非固定概念,而是古人对“什么是好文章”“文章该写什么、怎么写”的持续追问。先秦人重“言志”,六朝人重“缘情”,唐宋人重“载道”,明清人又重“性灵”。每一次转向,都与政治、教育、印刷技术、士人阶层的升降密切相关。

(图片来源 *** ,侵删)

先秦两汉:从“诗言志”到“文以载道”

- “诗言志”:最早见于《尚书·尧典》,强调诗歌是表达个人怀抱与政治理想的工具。

- “温柔敦厚”:孔子提出诗教功能,要求诗歌在情感表达上含蓄、不逾礼。

- “发愤抒情”:司马迁在《报任安书》中把个人遭际升华为创作动力,奠定“士以文章泄愤”传统。

自问:为何先秦人很少谈“美”?

自答:在礼乐崩坏的时代,“美”必须服从“善”,文章首先是伦理教科书。

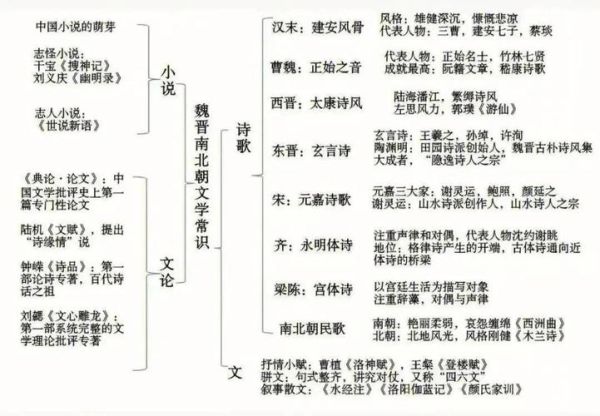

魏晋南北朝:文学的自觉与“缘情”论

曹丕《典论·论文》高呼“文章经国之大业,不朽之盛事”,之一次把文学从政治附庸提升为独立价值。陆机《文赋》提出“诗缘情而绮靡”,将个人情感置于创作核心。

- “文笔之辨”:南朝宋文帝设“文学馆”,把无韵者称“笔”,有韵者称“文”,文体意识空前清晰。

- “声律说”:沈约倡“四声八病”,为唐诗格律奠基。

唐宋:载道与尚意并峙

唐代:从“风骨”到“兴象”

陈子昂反对齐梁“彩丽竞繁”,标举“汉魏风骨”;殷璠《河岳英灵集》又提出“兴象”,强调诗歌应有象外之意。

宋代:文道合一与“以俗为雅”

- 欧阳修:倡“文以载道”,却反对“道学气”,主张文章要“简而有法”。

- 苏轼:提出“词为诗裔”,把词从“艳科”提升到与诗同等地位,并主张“随物赋形”,打破文体壁垒。

- 江西诗派:以黄庭坚为代表,讲究“点铁成金”“夺胎换骨”,把典故翻新为个人语言。

自问:宋代为何出现“以文为诗、以诗为词”的跨界?

自答:科举大兴,士人需要展示综合才华;印刷普及,读者期待新鲜阅读体验。

元明清:从“宗唐祧宋”到“性灵”解放

元代:曲的崛起与“场上之曲”观念

关汉卿、马致远把杂剧从“勾栏”带入士大夫视野,倡“曲尽人情”,强调舞台效果。

(图片来源 *** ,侵删)

明代:复古与反复古拉锯

- 前七子:李梦阳、何景明高举“文必秦汉,诗必盛唐”,以模仿求复古。

- 公安派:袁宏道针锋相对,提出“独抒性灵,不拘格套”,把日常口语、个人趣味写入诗文。

- 竟陵派:钟惺、谭元春在“性灵”基础上再加“孤峭”,追求幽深之美。

清代:集大成与“义理、考据、文章”三分

- 桐城派:方苞倡“义法”,姚鼐提出“神理气味格律声色”八字诀,把古文理论系统化。

- 性灵余绪:袁枚《随园诗话》重申“诗写性情”,与桐城派形成张力。

- 小说戏曲观念:金圣叹评《水浒》,首倡“性格论”;李渔《闲情偶寄》系统总结戏曲结构、语言、表演理论。

近代转型:从“旧文学”到“新文学”

梁启超《论小说与群治之关系》把小说抬到“文学之最上乘”;胡适《文学改良刍议》提出“八事”,白话文运动正式登场。

自问:为何“文学革命”先拿语言开刀?

自答:语言是观念的物质外壳,只有白话才能承载现代民族国家所需的公共情感与科学知识。

如何快速掌握历史文学观念?三条路径

- 按文体追踪:诗、词、曲、小说各自观念演变不同,先锁定一种文体再横向比较。

- 按关键词索引:如“风骨”“性灵”“格调”“肌理”,每个关键词背后都是一场观念交锋。

- 按选本窥史:《昭明文选》《唐文粹》《宋诗纪事》《古文观止》等选本,本身就是观念的过滤器。

常见误区提醒

- 误区一:把“载道”与“缘情”对立。其实唐宋大家往往“道”中有“情”,“情”中寓“道”。

- 误区二:认为明清只有复古。公安、竟陵、袁枚、曹雪芹都在突破传统。

- 误区三:忽略印刷术与读者群变化。晚明商业出版催生了“小品”与“世情小说”,观念随之转向世俗与个性。

延伸思考:今天重读古典观念有何意义?

当我们在短视频时代讨论“内容为王”时,不妨回看“诗言志”与“性灵”——技术平台在变,人类表达情感与思想的冲动未变;当AI写作日益普及,再思“文以载道”与“独抒性灵”的张力,或许能帮我们找到技术与人文的平衡点。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表