为什么“破釜沉舟”能成为激励士气的代名词?

破釜沉舟源自巨鹿之战,项羽命士兵砸锅凿船,仅带三日粮,断绝退路。这一举动把“不胜则亡”的绝境转化为必胜信念,后世用它形容背水一战的决心。

“草木皆兵”真的源于一场心理战?

淝水之战时,苻坚远望八公山,把草木错认为晋军,导致军心动摇。心理恐惧一旦蔓延,数量优势也会瞬间瓦解,成语由此诞生。

“围魏救赵”为何被列为三十六计之一?

孙膑不直接救赵,而攻魏国大梁,逼魏军回援。核心在于“攻其必救”,以最小代价化解危机,现代商战也常用此思路。

“暗度陈仓”与“明修栈道”如何配合?

韩信派少量兵佯装修栈道,主力却从小道突袭陈仓。一明一暗,声东击西,关键在于制造信息差,至今仍被营销界借鉴。

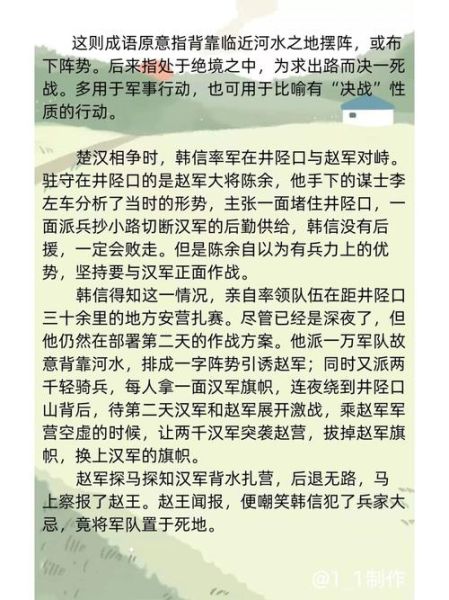

“背水一战”与“破釜沉舟”有何不同?

两者都属绝境反击,但背水一战是韩信有意布阵,利用地形;破釜沉舟则是项羽主动毁退路。前者靠战术设计,后者凭意志震慑。

“纸上谈兵”为何成为空谈误国的警示?

赵括熟读兵书却无实战,长平之战四十万赵军被坑杀。脱离实际的教条主义,再完美的理论也是灾难。

“退避三舍”是懦弱还是智慧?

晋文公重耳为报楚成王礼遇,战时主动后撤九十里。既守信用又诱敌深入,最终赢得城濮之战,体现“义战”与谋略的结合。

“一鼓作气”怎样影响现代管理?

曹刿论战提出“再而衰,三而竭”,强调首战士气。企业新品发布、项目启动同样需抓住“黄金窗口”,拖延只会让团队疲惫。

“望梅止渴”是欺骗还是心理暗示?

曹操行军缺水,谎称前方有梅林,士兵生津前行。积极的心理暗示能暂时激发潜能,但后续必须兑现资源,否则信任崩塌。

“烽火戏诸侯”如何毁掉西周?

周幽王为博褒姒一笑,无故点燃烽火,诸侯不再信任。制度失信的代价是整个王朝的覆灭,警示后人“信用不可透支”。

“卧薪尝胆”为何能流传两千年?

勾践战败后睡柴草、尝苦胆,二十年积蓄力量灭吴。极致的隐忍与长期主义,让复仇成为史诗级案例。

“风声鹤唳”怎样放大溃败效应?

淝水战败后,秦军听到风声鹤叫都以为是追兵。集体恐慌会指数级放大失败,现代金融危机中同样可见。

“草船借箭”真的只靠天气?

诸葛亮算准江雾与曹操多疑性格,用草船“借”十万箭。资源整合的本质是洞察人性与时机,而非单纯运气。

“四面楚歌”如何瓦解钢铁军队?

韩信令汉军唱楚地民歌,项羽士兵误以为家乡已失。文化认同一旦被攻破,再强的武力也会土崩瓦解。

“老马识途”对现代决策有何启示?

管仲用老马带迷路军队走出山谷。经验的价值在于降低试错成本,但需警惕路径依赖,创新时仍需打破惯性。

“穷寇莫追”与“宜将剩勇追穷寇”矛盾吗?

前者防狗急跳墙,后者防死灰复燃。关键在评估敌方剩余能力与自身风险承受力, *** 改写此句正是基于对 *** 残余的精准判断。

“坚壁清野”为何能拖垮百万大军?

官渡之战前,曹操迁民烧粮,使袁绍补给线崩溃。让敌人因资源耗尽而败,比正面决战更高效,现代贸易战亦同此理。

“身在曹营心在汉”如何成为忠诚反讽?

关羽暂居曹营却心系刘备,后世却用它形容表面服从。语境变迁让成语产生双重解读,提醒注意历史与现实的错位。

“万事俱备只欠东风”真的欠的是天气?

赤壁之战中,东风是火攻关键,但背后是庞统献连环计、黄盖苦肉计。“东风”象征最后的外部条件,而前期布局才是决定性因素。

“舌战群儒”为何比刀剑更致命?

诸葛亮江东辩论,以逻辑与气势逼退主降派。语言可重塑利益格局,现代谈判中仍遵循“信息+气场”的压制原则。

评论列表