科举制度到底是什么?

它是一套从隋唐到清末延续1300多年的国家选官体系,核心逻辑是“以考试代世袭”。**寒门子弟只要通过层层选拔,就能直接成为朝廷命官**,彻底打破了魏晋以来“上品无寒门”的固化局面。

考试资格:谁能踏进考场?

- **户籍限制**:必须拥有本县“良民”户籍,奴籍、贱籍、僧道不得报考。

- **身世清白**:三代以内无娼、优、隶、卒等“贱业”记录。

- **保人制度**:需同县五名秀才联名担保,一旦发现冒籍、顶替,五人连坐。

问:女子能参加吗?

答:除太平天国短暂开女科外,**历代科举一律禁止女性报名**。

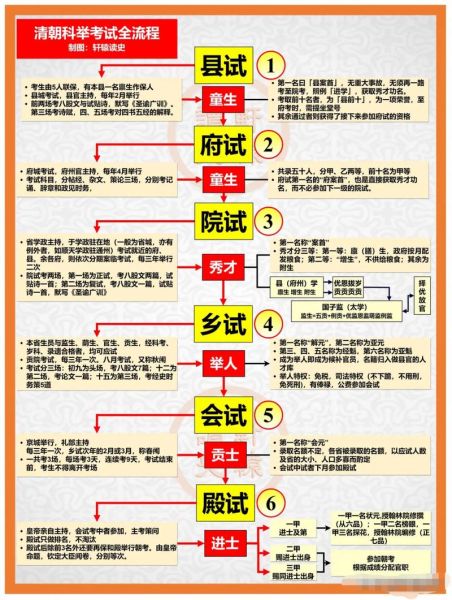

层级拆解:从童生到进士要闯几关?

之一关:童试(地方县试→府试→院试)

• 考试内容:八股文一篇、试帖诗一首、默写《圣谕广训》

• 录取率:约5%,通过后称“生员”(俗称秀才),**免徭役、见官不跪**。

第二关:乡试(省城)

• 时间:三年一次,逢子、卯、午、酉年秋季,称“秋闱”

• 考棚:每人一间号舍,长六尺、宽三尺,**自备干粮、夜壶**

• 放榜:考中者称“举人”,之一名“解元”,录取率不足4%。

第三关:会试(京城礼部)

• 时间:乡试次年春季,称“春闱”

• 主考官:皇帝钦点翰林院大学士,**考题保密到开考前一刻**

• 结果:录取者称“贡士”,之一名“会元”。

终极关:殿试(皇宫太和殿)

• 形式:皇帝亲自主持,仅定名次不淘汰

• 结果:分三甲——

**一甲三名**:状元、榜眼、探花,赐“进士及第”

二甲若干:赐“进士出身”

三甲若干:赐“同进士出身”

考场防作弊:古代如何“反侦察”?

- 糊名法:试卷卷头考生姓名、籍贯用纸糊住,专人誊录后再送考官。

- 搜身制:入场前脱衣检查,连发辫都要拆开,鞋底需锯开查看。

- 号舍隔离:考生入号后,兵丁立即锁栅门,**三天两夜不得出**。

- 连坐保甲:同号十人互保,一人作弊,其余九人同罪。

八股文怎么写?格式与评分潜规则

固定八段:

破题→承题→起讲→入手→起股→中股→后股→束股

评分标准:

• **首重“破题”**:若破题立意被判定“偏题”,后面再精彩也直接黜落

• 字数限制:顺治二年定550字,乾隆四十三年增至700字,**多一字少一字皆作废**

• 避讳字:遇皇帝名、庙号须缺笔或改字,写错即“犯讳”。

考中之后:进士的“仕途起点”有多高?

| 名次 | 初始官职 | 升迁速度 |

|---|---|---|

| 状元 | 翰林院修撰(六品) | 十年内可至侍郎(二品) |

| 榜眼 | 翰林院编修(六品) | 外放知府起步 |

| 探花 | 翰林院编修(六品) | 常入值南书房,接近权力核心 |

| 二甲 | 主事、中书等(六至七品) | 需熬资历 |

| 三甲 | 知县(七品) | 从基层做起 |

问:为何翰林官最受宠?

答:明清两代**非进士不入翰林,非翰林不入内阁**,翰林院是宰相的“预科班”。

落榜者的出路:除了跳河还能做什么?

- 幕僚师爷:投奔地方官做刑名、钱粮顾问,绍兴师爷群体多由此而来。

- 书院教书:考中举人而三次会试不第,可候选教职,**月俸银四两至八两**。

- 经商致富:徽商、晋商中不少是“弃儒就贾”的举人,凭官场人脉垄断盐、茶。

- 再次冲刺:乾隆朝有位考生从20岁考到103岁,**康熙至乾隆九朝科举全参加**。

科举废除的深层原因

1905年清廷下诏停科举,表面因“学堂兴起”,实则三大矛盾爆发:

1. 八股文无法选拔实用人才,甲午战败暴露“所学非所用”

2. 录取名额与人口失衡,太平天国后人口增四亿,进士名额仍维持清初的300人

3. 新式学堂毕业生与旧科举人抢饭碗,两派在朝堂激烈冲突**

现代高考与科举的隐秘血缘

• **分区录取**:明清分南、北、中卷,今日分省划线,逻辑一致

• **三年大考**:乡试三年一次,高考也曾1977-2002年“三年一大改”

• **状元情结**:媒体热炒“高考状元”,与古代“雁塔题名”心理同源

• **防作弊技术**:从糊名到电子屏蔽,**技术迭代,人性不变**。

评论列表