为什么网上流传的“武松画像”版本如此之多?

打开任意搜索引擎输入“武松历史图片大全”,结果往往会出现三种截然不同的视觉风格:明代刻本插图、清代年画、现代影视定妆照。它们到底谁更接近史实?答案藏在史料断层与民间演绎的夹缝里——**《水浒传》成书于元末明初,而最早带插图的完整刻本出现在万历年间**,距离北宋已过去四百余年,画师只能根据当时对“壮士”的想象落笔,于是出现了头戴万字头巾、腰系鸾带的“明人版武松”。

现存最早的武松形象藏在哪本书里?

国家图书馆善本部藏有一部明万历容与堂本《李卓吾先生批评忠义水浒传》,卷二十二“横海郡柴进留宾”一回的插图中,**武松首次以正面全身像出现**:

- 脸型偏方,眉骨高耸,符合宋元话本“身躯凛凛”的描写

- 衣褶用钉头鼠尾描,线条硬朗,暗示人物刚烈性格

- 背景留白,突出单人独刀的孤勇感

这套木刻版画被公认为**最接近“原始武松”的视觉母本**,后世所有衍生形象都由此变形。

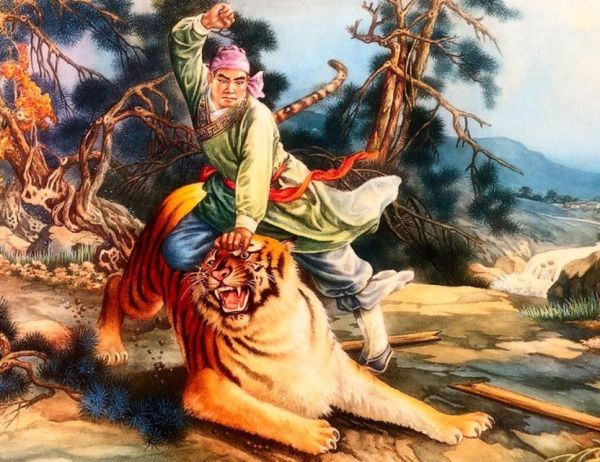

清代年画为何把武松画成“红脸大汉”?

苏州桃花坞、天津杨柳青在清中期大量印制《武松打虎》《血溅鸳鸯楼》题材年画,为了迎合市井审美,画师做了三点改动:

- 脸谱化着色:借鉴关公造型,将武松脸色涂成枣红,象征忠勇

- 道具夸张:朴刀长度几乎与人等高,增强视觉冲击

- 场景填充:添加松枝、山石、祥云,弱化血腥场面

这种“喜庆版武松”随着商路流传到东南亚,反而成为海外对“中国英雄”的最初印象。

考古发现能否还原北宋真实的武松样貌?

目前尚无直接出土文物指向武松本人,但**河南巩义北宋皇陵石刻武士像**提供了间接参照:

石刻身高与文献记载的“八尺有余”接近,肩宽腰细,符合军中力士体格;头戴折上巾、身着窄袖战袍,与《东京梦华录》记载的禁军服饰一致。若以此为基础,再参考宋代《武经总要》中“步人刀手”的装备,可以推测:

- 真实武松可能剃“髡发”(头顶剃光,两侧留辫)

- 外罩缺胯衫而非戏曲中的“英雄氅”

- 朴刀刀头较窄,便于马上步下两用

现代影视造型为何越来越“仙侠化”?

从丁海峰版到陈龙版,武松的影视形象经历了三次显著迭代:

| 年份 | 演员 | 造型关键词 | 历史还原度 |

|---|---|---|---|

| 1998 | 丁海峰 | 粗布麻衣、络腮胡 | ★★★★☆ |

| 2011 | 陈龙 | 皮质护腕、挑染鬓角 | ★★☆☆☆ |

| 2021 | 电影《武松之少年归来》 | 金属轻甲、高马尾 | ★☆☆☆☆ |

这种变化背后是**市场审美的迁移**:古装剧受众年轻化,要求角色兼具“武侠感”与“时尚感”,于是出现了“北宋朋克”混搭造型。

如何辨别一张“武松图”的历史年代?

掌握三处细节即可快速断代:

- 刀镡形状:明代为椭圆形,清代出现如意云头纹,现代则常用镂空龙纹

- 腰带系法:宋明画作在前腰打结,清后期改在侧腰,影视剧中常出现魔术贴式快拆

- 虎纹表现:明代木刻仅用线条勾勒轮廓,清代年画填色成黄底黑斑,现代CG则追求根根分明的毛发

数字修复技术能否让古版画“动”起来?

2023年浙江大学与故宫合作,利用深度学习对容与堂本武松插图进行**帧间补全**,生成了一段“打虎”动态影像:

- 先以3D建模还原明代刻刀的“铲底”痕迹

- 再用StyleGAN补充缺失的衣纹细节

- 最后通过光流法让朴刀轨迹符合力学逻辑

尽管画面仍显生硬,但这项技术为**“活化”历史形象**提供了新思路。

普通人如何收藏一张“靠谱”的武松老图?

避免买到印刷品的三条铁律:

- 看纸张:清代年画多用“竹料连史纸”,迎光可见纵向帘纹

- 闻气味:老版画有淡淡樟脑味(防虫),新仿制品多为油墨刺鼻味

- 查题跋:真品常带“仿老莲笔意”“摹万历刻本”等落款,伪作往往直接写“武松打虎”

若预算有限,可入手**上海人民美术出版社的《水浒全传插图影印本》**,内附高清拉页,细节纤毫毕现。

评论列表