张飞怎么死的?公元221年,张飞在阆中被部将范疆、张达刺杀,首级被献往东吴。这一结局既突兀又充满宿命感,背后却隐藏着性格、时局与军纪的多重推手。

一、从涿郡屠户到车骑将军:张飞的崛起轨迹

张飞出身并非演义里的“富家子弟”,《三国志》只记“涿郡人”,结合东汉末年户籍制度,他大概率是寒门屠户或底层军吏。正因身份低微,他与刘备、关羽结义时才更强调“同生共死”的草根义气。

- 长坂坡断后:史载张飞率二十骑据水断桥,瞋目横矛,曹军无人敢逼,这一战奠定了他“万人敌”的威名。

- 义释严颜:入蜀之战中,张飞生擒巴郡太守严颜,因敬佩其“我州但有断头将军”的气节而释放,成为蜀汉拉拢益州士族的典范。

- 宕渠大破张郃:巴西之战中,张飞用“狭道设伏”战术,大破曹魏五子良将张郃,稳固了汉中防线。

二、张飞之死的三大导火索

1. 性格缺陷:暴而无恩

陈寿评张飞“爱敬君子而不恤小人”,这里的“小人”指士卒。史载张飞常鞭打健儿至流血,却又让他们贴身护卫,埋下杀身隐患。

2. 夷陵之战前的极端军令

刘备伐吴时,张飞奉命从阆中出兵江州,限期三日打造白甲白旗。范疆、张达因进度迟缓被当众鞭笞,并威胁“违期必斩”,直接导致二人铤而走险。

3. 东吴的离间计

《吴书》透露,孙权曾派密使接触张飞部将,暗示“斩飞投吴可封侯”。虽无直接证据,但范疆、张达逃亡东吴后受封列侯,侧面印证了政治诱降的可能性。

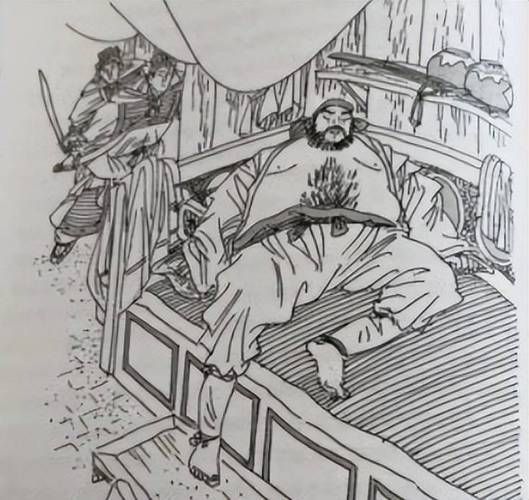

三、张飞死亡当晚的细节还原

据《三国志·张飞传》裴松之注引《典略》:

- 张飞醉卧帐中,范疆、张达携短刀潜入,先割其首级。

- 二人顺长江东下,将首级献给孙权,试图邀功。

- 刘备闻讯后哀叹:“噫!飞死矣。”——短短四字,道尽对兄弟结局的预见。

四、张飞死后引发的连锁反应

- 蜀汉军心涣散:阆中驻军因主将暴毙哗变,刘备不得不抽调赵云前往镇压,延误了夷陵出兵时机。

- 东吴战略调整:孙权将张飞首级送还蜀汉,试图缓和关系,但刘备仍以“不灭吴不还”回应。

- 谥号中的政治隐喻:刘禅追谥张飞为“桓侯”,“桓”在谥法中有“武定四方”之意,暗讽其死于非命未能善终。

五、张飞形象演变的冷知识

历史上的张飞并非黑脸莽夫:

- 明代《画髓元诠》记载张飞擅长草书,有“八分书”传世,清代学者纪晓岚曾质疑其真伪。

- 四川阆中汉桓侯庙保存的“张飞立马铭”,字体雄浑,与《三国志》中“雄壮威猛”的记载相符。

- 元代杂剧将张飞塑造成“莽撞人”,是为突出戏剧冲突,与史实相去甚远。

六、自问自答:张飞之死能否避免?

问:若刘备提前调张飞回成都,能否躲过刺杀?

答:难。张飞性格不改,即便在成都,对下属动辄鞭挞,仍可能激化矛盾。

问:范疆、张达是否有其他选择?

答:蜀汉军法严苛,延误工期按律当斩;二人若逃亡魏国,路途遥远且家属在蜀,投吴是权衡后的“更优解”。

问:张飞若不死,夷陵之战结局会否不同?

答:张飞善野战而短谋略,面对陆逊的火攻可能同样束手无策,但其威慑力或可延缓蜀军溃败速度。

张飞的一生,是草莽英雄的极致样本:以勇武立身,因暴烈殒命。他的死亡不仅是个人的悲剧,更折射出蜀汉政权早期军纪与治术的深层缺陷。千年之后,阆中古城的桓侯祠前,游客仍会在“豹头环眼”的塑像前驻足——那怒目圆睁的神情,仿佛在质问每一个后来者:威震华夏的猛将,为何守不住自己的咽喉?

评论列表