为什么“历史名医名单大全”会成为热搜?

在信息爆炸的时代,人们渴望系统、可信、权威的医学知识。而“历史名医名单大全”恰好满足了三大需求:

- 追溯中医药文化源头,建立民族自信

- 寻找古代诊疗思路,启发现代科研

- 满足养生爱好者对古方、古法的猎奇心理

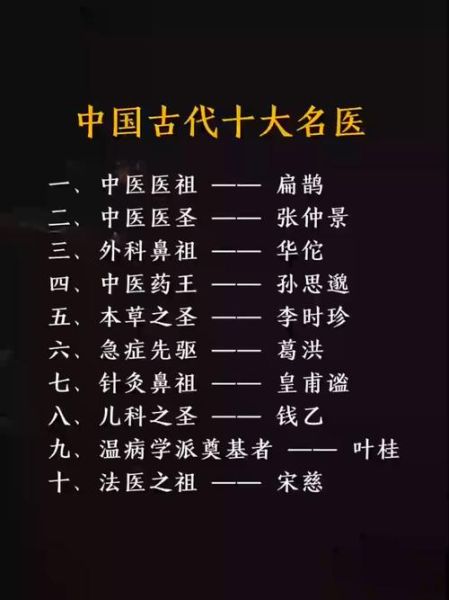

先秦两汉:奠定中医框架的“三圣”

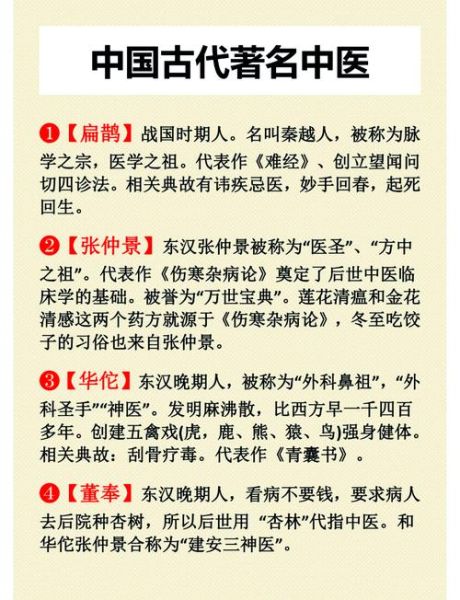

扁鹊——脉诊之父

扁鹊本名秦越人,活跃于春秋末期。他首创“切脉、望色、闻声、问病”四诊合参,被司马迁誉为“方者宗”。

自问:为什么扁鹊能“透视”五脏?

自答:他通过脉象差异与面色变化建立映射模型,相当于早期的“大数据”分析。

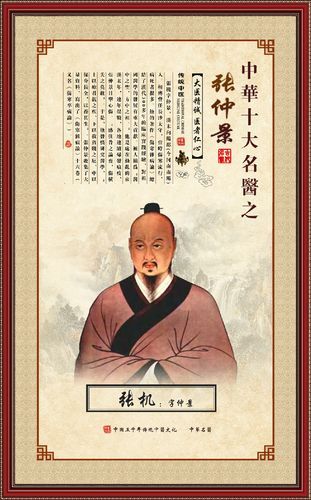

张仲景——医圣

东汉末年瘟疫横行,张仲景写下《伤寒杂病论》,确立“辨证论治”体系。书中载方113首,至今仍有90%以上在临床沿用。

华佗——外科鼻祖

华佗创“麻沸散”进行开腹手术,比西方早1600年。可惜《青囊书》失传,只留下五禽戏流传民间。

魏晋至隋唐:群星璀璨的黄金时代

王叔和——脉学标准化

他将24种脉象细化为浮、沉、迟、数等纲领,使脉诊从经验走向规范。

孙思邈——药王

《千金要方》《千金翼方》合计60卷,收录药方6500余首。孙思邈提出“大医精诚”,强调医德与医术并重。

巢元方——病因学先驱

《诸病源候论》首次系统论述1700余种疾病的病因与证候,被誉为“东方病理学”奠基之作。

宋金元:学派争鸣的“百家争鸣”

钱乙——儿科之圣

《小儿药证直诀》首创“五脏辨证”应用于儿科,六味地黄丸即出自其手。

李东垣——补土派代表

提出“内伤脾胃,百病由生”,创补中益气汤,至今用于慢性疲劳、内脏下垂。

朱丹溪——滋阴派宗师

主张“阳常有余,阴常不足”,创大补阴丸,对更年期综合征、甲亢有指导意义。

明清:温病学派与汇通派崛起

李时珍——药物百科全书

《本草纲目》耗时27年,收录药物1892种,附图1109幅,被达尔文称为“东方医药巨典”。

叶天士——温病学派集大成者

创卫气营血辨证,使温病从伤寒体系中独立,代表作《温热论》至今指导流感、登革热治疗。

王清任——解剖实证派

亲赴刑场观察尸体,写下《医林改错》,纠正古书“肺六叶两耳”等错误,被誉为“中国解剖学之父”。

民间传奇:那些“不在册”的神医

葛洪——急救手册鼻祖

《肘后备急方》记载“青蒿一握,以水二升”,屠呦呦据此发现青蒿素。

傅青主——妇科怪才

《傅青主女科》以“肝脾肾”为核心,创完带汤、易黄汤,至今用于白带异常、盆腔炎。

薛生白——湿热病专家

《湿热条辨》提出“湿热三焦”理论,对肠伤寒、黄疸型肝炎疗效显著。

如何快速查阅“历史名医名单大全”?

1. 按朝代索引:先锁定时代背景,再深挖代表人物。

2. 按学科分类:如外科找华佗,儿科找钱乙,温病找叶天士。

3. 按著作检索:有书传世者,如《伤寒论》《本草纲目》,可信度更高。

现代人能从古代名医身上学到什么?

- 系统思维:张仲景的“六经辨证”启示我们疾病是动态演变过程

- 实证精神:王清任的“亲见脏腑”提醒我们医学需要不断纠错

- 医德传承:孙思邈的“先发大慈恻隐之心”仍是医患关系的金标准

从扁鹊的脉诊到李时珍的本草,从张仲景的辨证到叶天士的温病,这份历史名医名单大全不仅是人名的罗列,更是一部中华医学进化史。当你下次搜索“古代神医有哪些”时,不妨循着他们的足迹,在千年智慧中寻找现代健康的答案。

评论列表