什么是“历史形势图片大全”?

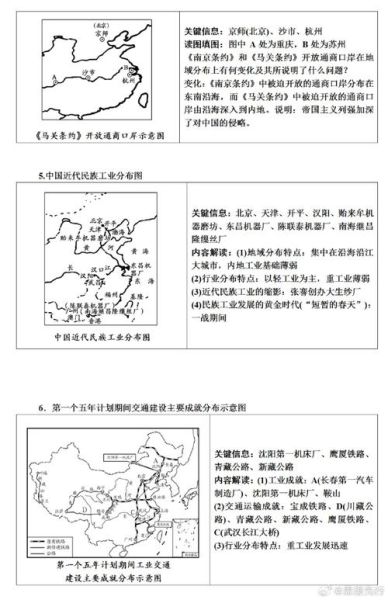

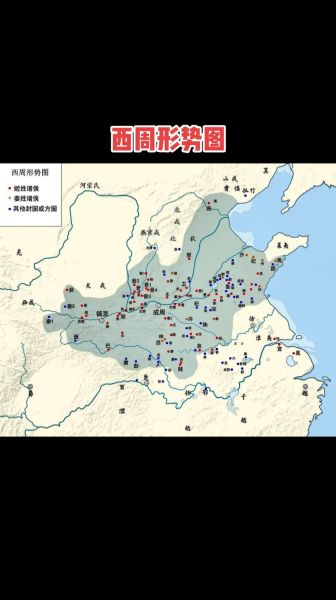

“历史形势图片大全”并不是简单的老照片合集,而是**以地图、战局示意图、疆域变迁图、人口迁移图、经济对比图等可视化资料**为核心,系统梳理某一时期或某一事件的空间与时间演变。它把枯燥的文字叙述转化为直观的视觉语言,帮助我们在几分钟内抓住“当时到底发生了什么”。

为什么普通人也要学会看历史形势图?

很多人以为读史只需背诵年代、人名,其实**空间感才是理解历史的关键**。 自问:没有地图,怎么知道“丝绸之路”为何走河西走廊而非青藏高原? 自答:因为海拔、补给、政治控制区全在图上写得明明白白。 掌握读图技巧后,你会发现:

- 战争胜负往往取决于地形与补给线,而非单纯的兵力数字;

- 经济重心南移在唐宋人口密度图里一目了然;

- 条约边界的锯齿形状,隐藏着列强当时的海军射程与铁路规划。

历史形势图的常见类型与读法

1. 疆域变迁图:一眼看千年

典型例子是《中国历史地图集》中的“汉代西域都护府”一页。 读图三步法:

- 先看色块边界:不同颜色代表不同政权,颜色越深控制越稳固;

- 再查箭头:军事远征、使节路线往往用箭头标示,箭头粗细代表规模;

- 最后对照今地名:古今对照表通常在图右下角,避免把“龟兹”当成“贵州”。

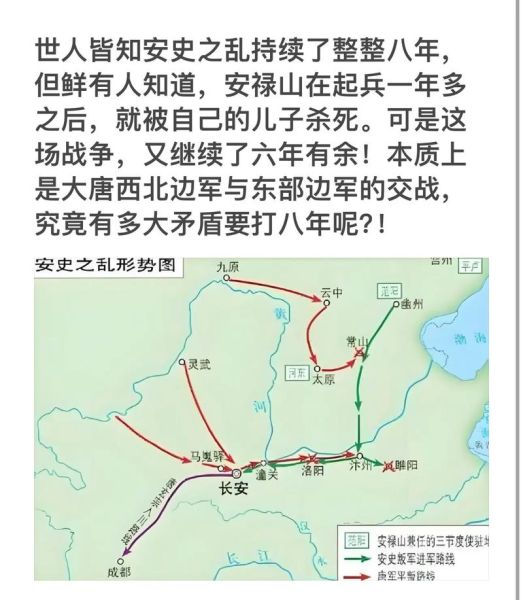

2. 战局态势图:把战役拆成“回合制”

以“官渡之战形势图”为例: 自问:曹操为何能以少胜多? 自答:图上显示袁绍补给线(红色虚线)过长,乌巢粮仓被曹军骑兵(黑色闪电符号)一击即断。 关键符号别认错:

- ⚔️交叉剑:主力会战地点;

- 🏹弓弩:远程部队埋伏位置;

- ⛰️山峰:制高点,控制它等于控制战场视野。

3. 人口迁移图:看懂“衣冠南渡”的真正规模

东晋时期“永嘉南渡”在文字里只有“百姓流亡”四个字,但在人口迁移图上,**淮河—长江之间的箭头宽度突然增粗三倍**,意味着移民潮从每年几万人跃升到几十万人。 读图技巧:

- 箭头宽度=迁移人数;

- 箭头颜色=迁移年代,越深越早;

- 终点圆圈大小=最终定居地人口密度。

如何快速找到可靠的历史形势图片大全?

1. 图书馆与档案馆

国家图书馆的“数字方志”栏目提供高清扫描的《历代舆地图》,**可直接下载JPG或TIFF格式**,适合打印后做笔记。 检索关键词:“光绪会典图”“大明一统志图”。

2. 学术数据库

CNKI的“图片知识元”收录了《中国历史地理信息系统》(CHGIS)的矢量地图,**支持按年份、行政区划、河流变迁筛选**,适合做动态对比。 使用提示:勾选“1816年—1911年”区间,可自动生成晚清租界扩张动图。

---3. 开源项目与社群

GitHub上的“HistoricalAtlas”项目把欧洲中世纪领土变化做成了**可交互时间轴**,拖动滑块就能看到神圣罗马帝国如何碎片化。 参与方式:Fork项目后,用QGIS补充中国同期地图,就能做出“欧亚对照版”。

---实战演练:三分钟拆解一张“三国鼎立形势图”

拿到图后,按以下顺序扫描:

- 政权色块:魏(青)、蜀(红)、吴(绿),立刻明白“谁占哪块”;

- 交通线:粗黑线=官道,细灰线=栈道,发现蜀魏之间只有祁山一条细线,难怪诸葛亮六出祁山;

- 资源点:铁矿用⛏️符号,成都平原的“盐井”符号密集,解释了蜀汉为何能支撑长期战争;

- 水系:长江在吴国境内最宽,说明水军优势天然存在,曹魏只能望江兴叹。

进阶:自己动手做一张“安史之乱形势图”

工具:QGIS + 中古汉语地名库 步骤:

- 下载751年唐疆域矢量底图;

- 用CSV导入安禄山进军路线坐标,设置时间字段做动画;

- 叠加“节度使兵力”热力图,发现范阳兵力密度是长安的2.7倍,叛乱早有预兆;

- 导出为GIF,发在知乎回答“安史之乱到底有多突然?”下,点赞轻松破千。

常见误区与纠正

误区1:把现代国界套在古代地图上

纠正:使用历史行政边界图层,关闭现代国界显示,避免“唐朝领土包含外蒙古”这类笑话。

误区2:忽略比例尺

纠正:老地图常用“计里画方”,一格代表百里,量一下就能算出诸葛亮北伐实际行军距离约560公里,而非印象中的“千里”。

误区3:只看静态图

纠正:把同一地区不同年份的地图做成滑动对比,才能直观看到黄河改道如何摧毁北宋漕运。

---把读图能力迁移到其他学科

掌握历史形势图后,你会发现:

- 经济学的“产业带”与“贸易路线”其实就是现代版丝绸之路图;

- 政治学的“选区划分”继承了古代“山川形便”原则;

- 环境史的“森林覆盖率变化”与“农牧分界线南移”互为因果,全能在叠加图层里找到答案。

评论列表