中国瘟疫史为何值得细读?

瘟疫在中国史籍里出现频率极高,从甲骨文的“疾年”到清末的“鼠疫”,每一次大规模流行都改变了人口结构、经济重心乃至王朝更替。读懂这些记录,不仅能还原古人如何与看不见的敌人周旋,也能为当代公共卫生提供镜鉴。

先秦至汉:最早的文字记录与“隔离”雏形

甲骨文里的“疾年”是什么?

商代甲骨卜辞中多次出现“疾年”一词,专家考证为**大规模传染病流行**。当时采取的措施是“迁邑”——把人群迁离疫区,堪称最早的**空间隔离**。

东汉末年伤寒如何改写三国格局?

张仲景在《伤寒杂病论·序》中自述家族“建安纪年以来,犹未十稔,死亡者三分有二”,推算死亡人数达**两千万**。瘟疫削弱了东汉中央兵力,为群雄割据埋下伏笔。

魏晋南北朝:战争与瘟疫的恶性循环

“永嘉之乱”后的疾疫为何特别惨烈?

晋室南迁,北方流民沿黄河、淮河移动,**人畜共患病**与**水源污染**交织。葛洪《肘后备急方》记载“虏疮”症状,疑似**天花**首次在中国出现。

南朝梁武帝“断屠”能否遏制疫情?

公元548年建康大疫,梁武帝下令“断屠止杀”,试图以**积善消灾**的宗教方式对抗瘟疫,结果收效甚微。事后官方转而设立**别坊**收治病人,初步具备**专科医院**功能。

唐宋时期:制度应对与医学分科

唐代“养疾坊”如何运作?

唐玄宗开元年间,长安、洛阳遍设**养疾坊**,由僧人主持,国家拨款,专收“疠疾”患者。 *** 还颁布《**厩牧令**》,规定病死马匹必须深埋,减少**炭疽**传播。

宋代“和剂局”是官方药房的起点吗?

北宋设“**和剂局**”统一炮制熟药,降低民间误用风险。每逢疫季,太医局派遣**翰林医官**赴地方巡诊,形成**中央—地方联动**的雏形。

元明时期:海运带来的新瘟疫

蒙古西征如何把鼠疫带回中原?

14世纪中叶,**草原鼠疫**经丝绸之路与欧亚商道传入。元至正四年(1344年)河北、山东“死者过半”,随后扩散至江南,为**红巾军起义**提供了大量兵源。

明末“疙瘩瘟”真的是鼠疫吗?

万历、崇祯年间华北多次爆发“**疙瘩瘟**”,患者腋下、腹股沟出现肿块,现代流行病学比对症状与死亡曲线,确认为**腺鼠疫**。疫情削弱了明军战斗力,间接促成**李自成攻入北京**。

清代:从人痘到海港检疫

康熙为何推广“人痘术”?

清初满洲贵族对天花缺乏免疫力,顺治帝疑似死于天花。康熙在宫廷试种**人痘**,成功后下诏推广,**皇族种痘率**达九成,大幅降低死亡率。

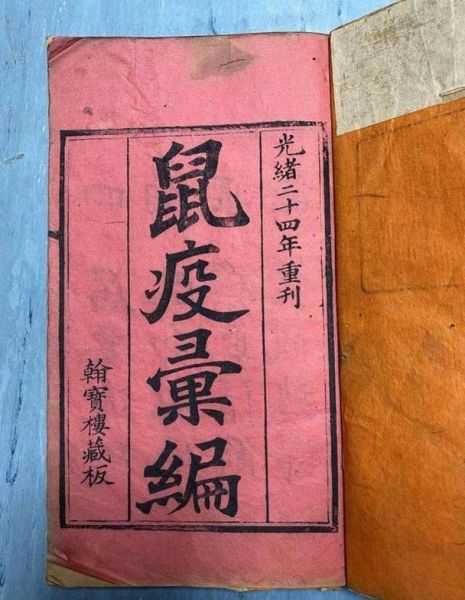

清末东北鼠疫如何催生中国检疫制度?

1910—1911年东北鼠疫,**伍连德**在哈尔滨实施**口罩令**、**火化尸体**、**铁路检疫**,四个月内扑灭疫情。清 *** 随后颁布《**海港检疫章程**》,中国首次拥有**现代公共卫生法**。

瘟疫如何改变城市格局?

• **开封**:北宋多次疫后扩建排水沟,形成“**四水贯都**”的卫生格局。

• **广州**:清代十三行因疫设“**夷馆医局**”,成为**近代海关医院**前身。

• **上海**:1894年鼠疫后,租界划定**隔离医院**,催生**中国红十字会**。

古人防疫智慧对今天的启示

1. **信息透明**:宋代《**邸报**》公布疫情与药方,降低谣言。

2. **社区动员**:明代里甲制推行“**十户联保**”,发现病人即上报。

3. **跨学科合作**:清代《**医宗金鉴**》由太医院、钦天监、工部共同编纂,融合医学、天文、工程知识。

常见疑问解答

古代瘟疫记录可信吗?

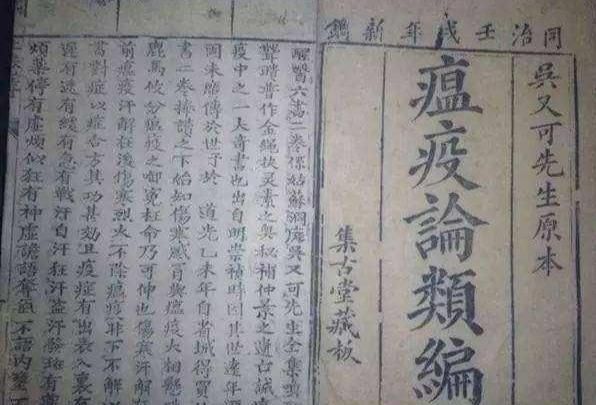

正史往往侧重政治影响,地方志与医书补充细节。例如《**吴江县志**》记录崇祯十四年“死者日五百”,与《**瘟疫论**》症状描述互证,可信度高。

为何有些瘟疫突然消失?

并非病毒消失,而是**人群免疫**、**病毒毒力下降**或**传播链被切断**。如清代云南鼠疫在咸同回乱后人口锐减,宿主与媒介密度下降,疫情自然退潮。

延伸思考:下一次大流行我们能做什么?

回顾三千年瘟疫史,**技术**、**制度**、**观念**缺一不可。从甲骨占卜到基因测序,从迁邑隔离到方舱医院,变的是手段,不变的是**对生命的敬畏与对未知的谦卑**。

评论列表