印度佛教为何诞生?社会背景与沙门思潮

公元前6世纪,恒河流域的十六大国互相兼并,**刹帝利军事贵族**与**吠舍商人阶层**崛起,传统婆罗门祭祀体系遭遇质疑。此时“沙门运动”风起云涌,主张苦修、轮回、业报的思潮遍地开花。正是在这样的土壤中,**乔达摩·悉达多**提出“中道”思想,既反对极端苦行,也否定奢华纵欲,佛教由此诞生。

佛陀生平:从王子到觉悟者的关键节点

- **四门出游**:目睹老、病、死、沙门,触发离宫求道之心。

- **六年苦行**:日食一麻一麦,发现极端禁欲无法通向解脱。

- **菩提伽耶证悟**:35岁夜睹明星,悟出**四圣谛与缘起法**。

- **鹿野苑初转 *** **:为五比丘开示“中道”与“八正道”,僧团成形。

- **拘尸罗涅槃**:80岁在两棵娑罗树下入灭,留下“以法为师”遗教。

原始佛教核心教义:四圣谛如何拆解人生之苦?

佛陀把人生问题拆成四个递进环节:

- **苦谛**:生、老、病、死、爱别离、求不得。

- **集谛**:苦的根源是**贪、嗔、痴**三毒。

- **灭谛**:通过断集可证**涅槃**,彻底熄灭烦恼。

- **道谛**:八正道(正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定)是操作手册。

自问:为何说“缘起”比“神创”更颠覆?

自答:缘起法提出“此有故彼有,此生故彼生”,**否定了永恒灵魂与造物主**,把因果链条拉回当下可观察的心念与行为。

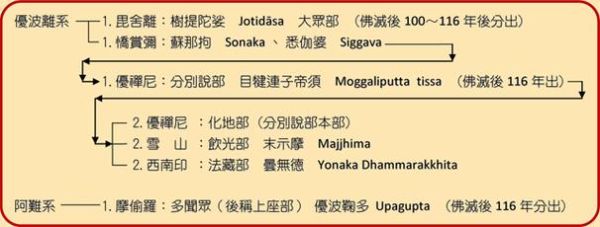

部派分裂:上座部与大众部的根本分歧

佛陀涅槃后百年,因“十事非法”争论,僧团分裂为:

- **上座部**:坚持保守戒律,主张“阿罗汉圆满”,流传至今的南传佛教即其后裔。

- **大众部**:倾向宽松解释,提出“菩萨”概念,为后来大乘铺路。

关键差异:阿罗汉能否回小向大?上座部说“不能”,大众部说“未来可成佛”。

大乘兴起:从“自度”到“普度”的范式转移

公元前后,**《般若经》**出现,提出“空”的智慧:

- **人空**:五蕴和合,无固定自我。

- **法空**:缘起故一切现象皆无自性。

随之诞生的**中观派**(龙树、提婆)用“八不”破除一切执着;**瑜伽行派**(无著、世亲)则以“阿赖耶识”解释轮回与解脱的心理机制。两大体系共同把佛教从个人解脱推向**菩萨道**——“众生度尽,方证菩提”。

密教阶段:咒语、曼陀罗与即身成佛

7世纪后,印度佛教吸收印度教仪轨,形成**金刚乘**:

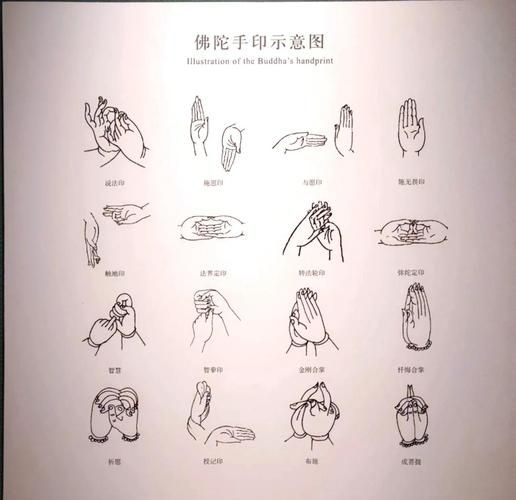

- **三密加持**:身结印、口诵咒、意观想,三业与佛合一。

- **即身成佛**:在当生肉身中成就佛果,打破传统三大阿僧祇劫时限。

- **无上瑜伽**:利用烦恼即菩提的转化技术,如“双身法”象征智慧与方便双运。

自问:密教是否背离佛陀原始精神?

自答:密教把“缘起性空”的哲学转成可操作的心理技术,**仍以般若为核心**,只是表达方式更象征化。

佛教在印度的衰亡:三大冲击与最后据点

- **婆罗门教复兴**:商羯罗吸收佛教逻辑,建立吠檀多体系,夺回精英话语权。

- ** *** 入侵**:12世纪末,突厥将军巴克提亚·基尔吉焚毁那烂陀寺,僧众逃往 *** 、斯里兰卡。

- **内部僵化**:寺院经济过度依赖王室,密教仪轨复杂化,失去群众基础。

最终,**超戒寺**于13世纪被毁,佛教在印度本土几乎消失,却在东南亚、汉藏两地开枝散叶。

现代回响:考古发现如何重写印度佛教史?

19世纪英国考古学家**亚历山大·康宁汉**依据玄奘《大唐西域记》发掘出鹿野苑、那烂陀遗址;2013年比哈尔邦**拉克什提瓦**出土公元前6世纪砖砌窣堵波,**将佛陀年代推前二百年**。这些发现不仅佐证文献,也提醒世人:佛教并非一成不变,而是在历史洪流中不断重塑自我。

评论列表