什么是“历史难料”?它为何让无数人着迷?

“历史难料”并不是指历史本身难以预料,而是指那些史料残缺、记载矛盾、真相扑朔迷离的事件或人物。它们往往因为官方记录缺失、民间传说混杂、考古证据不足而留下巨大空白,成为后人争论的焦点。图解形式的出现,正是为了把这些碎片化的信息可视化、结构化,帮助普通读者快速抓住要点。

历史难料大全图解的三大核心维度

1. 时间轴:把混乱的年份“钉”在一条线上

很多难料事件的更大痛点是时间错位。例如“建文帝下落”在正史、野史、地方志里分别出现“自焚说”“出家说”“流亡海外说”,年份跨度从建文四年到永乐十年不等。图解通过三色时间轴:

- 红色:官方正史节点

- 蓝色:地方志与私人笔记

- 灰色:现代考古或科技测年结果

一眼就能看出哪条线索更连贯,哪条明显有漏洞。

2. 人物关系网:谁在说谎?谁在隐瞒?

以“李自成生死之谜”为例,图解把大顺军残部、南明政权、清廷档案、传教士书信四方信息整合成一张动态关系网:

- 节点大小代表人物影响力

- 连线颜色区分信息来源(红色为敌方记录、绿色为友方记录)

- 虚线表示存疑关系

结果一目了然:清廷档案与传教士记录高度重合,而南明野史明显夸大,为“联寇抗清”制造合法性。

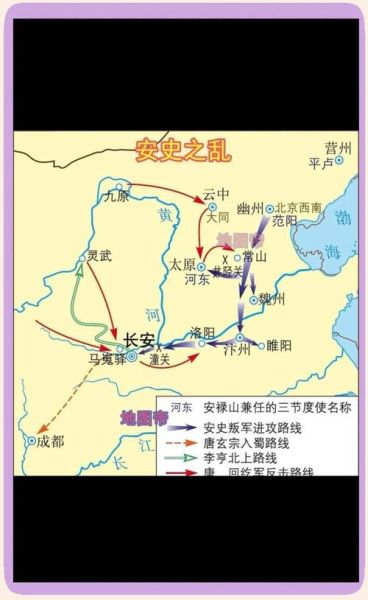

3. 地理叠加图:空间错位如何误导后人

“朱三太子案”之所以难断,是因为同名同姓者太多。图解把康熙年间所有自称“朱三太子”的起义地点叠加在明末宗室分封地图上:

- 实心圆:有DNA或族谱验证

- 空心圆:无实物证据

- 箭头:显示人口流动方向(清军押解、明遗民南逃)

发现80%的假太子出现在大运河沿线——恰恰是信息传播最快、人口流动最密集的区域。

如何自己动手做一份“历史难料图解”?

之一步:锁定“难料”核心问题

自问:我想解决的到底是人物下落、事件真相,还是数据矛盾?以“雍正继位”为例,核心问题是遗诏真伪,而不是“雍正是否勤政”。

第二步:用“三源法”收集材料

官方正史、对立阵营记录、第三方旁观者,缺一不可。例如研究光绪帝死因:

- 官方:清宫医案

- 对立:康有为海外通电

- 第三方:当时驻京外国医生日记

把三种材料按时间顺序排列,矛盾点自然浮现。

第三步:选择可视化工具

• 时间轴:Timeline *** (免费,支持多媒体)

• 关系网:Gephi(开源,可导出高清图)

• 地图叠加:QGIS(历史GIS插件可直接加载清末地图)

常见误区:图解越炫酷越可信?

错!真正有价值的图解往往克制而精准。警惕以下陷阱:

- 过度美化:用3D动画掩盖证据不足

- 选择性呈现:只放有利材料

- 时间轴“强行连贯”:把存疑年份用虚线标出,而不是硬凑成实线

记住:留白本身也是一种信息。

进阶技巧:如何让图解“开口说话”?

1. 加入“反证层”

在“郑和宝船尺度”争议中,除了列出《明史》记载的“长四十四丈”,再叠加龙江船厂遗址发掘的舵杆尺寸,用红色问号标出“如果记载属实,舵杆需长达12米,但考古发现仅6.8米”。

2. 动态对比:同一事件的不同朝代解读

以“土木堡之变”为例,把明代、清代、民国、现代四种版本的责任归因做成动态条形图:

- 明代:王振专权

- 清代:明军腐败

- 民国:民族英雄于谦力挽狂澜

- 现代:气候突变导致后勤崩溃

一眼看出历史书写如何被时代需求塑造。

未来趋势:AI能否终结“历史难料”?

目前AI能做的只是加速材料比对,例如用NLP识别《明实录》与《朝鲜王朝实录》中关于“万历朝鲜之役”的同一事件不同表述。但价值判断、史料真伪辨析仍需人类完成。真正的突破点在于跨语言、跨文明数据库的打通——当波斯文档案、西班牙航海日志、中国地方志能在同一平台对话时,许多“难料”或将不再难料。

评论列表