猫是什么时候进入中国人生活的?

考古学家在陕西泉护村新石器时代遗址里,发现了一具**与粮食窖穴同层位的猫骨**,碳十四测定距今约5300年。这说明,早在仰韶文化晚期,猫已因捕鼠天赋被先民接纳。不过,那时的“猫”更接近野猫,尚未完全驯化。

从“狸”到“猫”:汉字透露的驯化密码

- 商周甲骨文里只有“狸”字,指野猫;

- 战国《山海经》出现“猫”字,专指家养个体;

- 东汉《说文解字》干脆把“猫”归入“豸”部,强调其**捕鼠职责**。

字形演变背后,是人对猫从警惕到依赖的心理轨迹。

唐代:之一只“宫廷御猫”诞生记

《旧唐书·后妃传》记载,武则天怕鼠咬奏章,命宦官“**选狸奴于后宫**”。这批猫不仅吃皇粮,还配有**银质小牌**写明毛色、性格,堪称最早的“猫咪档案”。

宋代:猫从工具升级为伴侣

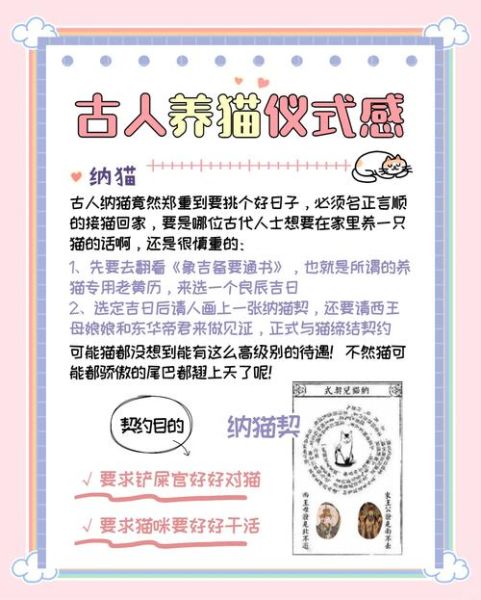

买猫要签“聘书”

南宋《武林旧事》提到,临安府有“猫儿桥”,桥畔设“**猫肆**”。交易时,买家需写“聘猫契”,注明“自愿聘某 *** ,愿以盐鱼若干答谢”,仪式感满满。

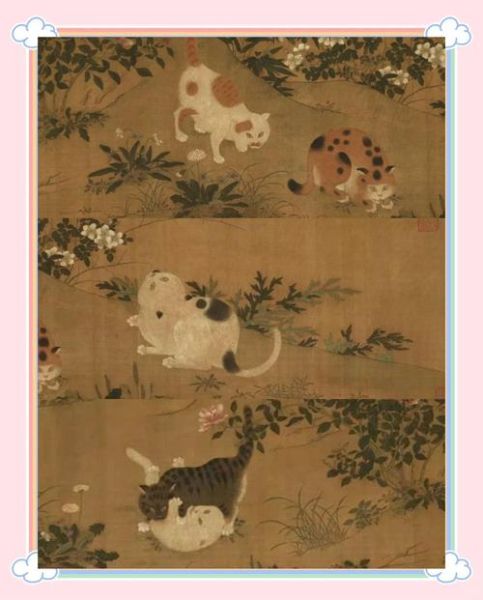

文人画里的猫

李迪《狸奴小影》用细笔描绘猫舔爪,题诗“**午睡初足,花影移墙**”,首次把猫塑造成生活美学的符号。

明清:猫德文化与“宫猫”制度

紫禁城的“猫儿房”

明代设“**猫儿房**”,隶属尚膳监,专管御猫。每只猫有“职名”,如“霜眉”“金钩”,死后还能领“**小太监哭丧三日**”的待遇。

猫谱的出现

清朝黄汉辑《猫苑》,分门别类记录**毛色、瞳孔、叫声**,甚至列出“**不捕鼠之猫**”的七种懒相,堪称古代“猫咪百科”。

古人如何科学养猫?

饮食:从剩饭到定制食谱

- 汉唐:以**鱼杂、鸡肠**为主,拌入粟饭;

- 宋元:出现“**猫酥**”,用羊肝烘干磨粉,拌猪油捏丸;

- 明清:富贵人家喂**生鹌鹑、蒸熟蟹肉**,穷人家则给**黄鳝头**。

防疫:艾草与薄荷的妙用

《齐民要术》记载,每月初一用**艾草烟熏猫窝**,可避蚤虱;李时珍补充,**薄荷水擦耳后**能驱耳螨。

娱乐:最早的逗猫棒

宋代《梦粱录》提到“**彩线球**”,以鸡毛扎球、系长绳,与今日逗猫棒原理一致。

猫在古代为何被神化?

民间传说里,猫能“**通阴阳**”。湘西赶尸匠出发前,必喂黑猫一碗血饭,借其“**夜视鬼路**”的能力。而江南地区至今保留“**猫祭祖**”习俗,年三十摆鱼饭请家猫先吃,寓意“**猫先尝,人免灾**”。

现代回望:那些穿越千年的猫事

苏州博物馆藏明代“猫食盆”,盆底刻“**永享太平**”,可见古人早已把猫视为家庭安宁的图腾。今天,我们为猫买进口罐头、智能厕所,本质上与宋代盐鱼聘猫、明代猫儿房制度一脉相承——**人类用物质交换猫的陪伴,再用仪式确认彼此的身份**。

评论列表