水晶与玉器的最早记载出现在何时?

考古学家在红山文化、良渚文化遗址中,**出土了距今五千年的玉璧、玉琮**,同时伴生着水晶制成的环、珠。这说明**“玉”与“水晶”在新石器时代已被并列珍视**,并非后世才区分。商周甲骨文里,“玉”字写作“王加一点”,而“晶”字由三个“日”组成,暗示古人把水晶视为“太阳的精华”。

为什么古代把玉器视为“权力身份证”?

周礼规定:“**天子用全玉,诸侯用玉一半,大夫用石**”,这里的“全玉”指和田玉,而“石”则包括地方杂玉与水晶。考古发现:

- 春秋战国的**玉玺**皆和田玉,晶莹剔透者极少,**水晶印章多为大夫阶层**使用;

- 汉代“金缕玉衣”用玉片两千余枚,**不见水晶片**,可见水晶虽美,等级仍低于真玉。

水晶何时从“宝石”变成“药材”?

东汉《神农本草经》首次把“水精”(即水晶)列入上品药,称其“**主明目,益毛发,久服轻身延年**”。唐代炼丹家进一步把紫晶粉掺入丹丸,认为可“**通神明,辟鬼魅**”。这一转变让水晶从宫廷礼器走向民间市场,**宋代药铺常以“水晶枕”治失眠**,价格一度高于普通玉器。

明清两代的水晶玉器工艺有哪些革命?

1. 切割技术:金刚石钻的引入

明代宋应星《天工开物》记载:“**西域金刚石,可刻水晶**”,从此水晶镂空、套料成为可能。北京故宫藏“水晶双耳活环瓶”即采用此法,**环与瓶身同料整雕,摇动却不脱落**。

2. 俏色巧雕:玉与水晶的混血

苏州工匠首创“**玉夹晶**”技法:将白玉浮雕嵌入透明水晶,利用色差呈现“雪中藏翠”效果。清代宫廷造办处档案显示,乾隆十年一次就下旨 *** “**玉芯水晶盖碗**三十套**”。

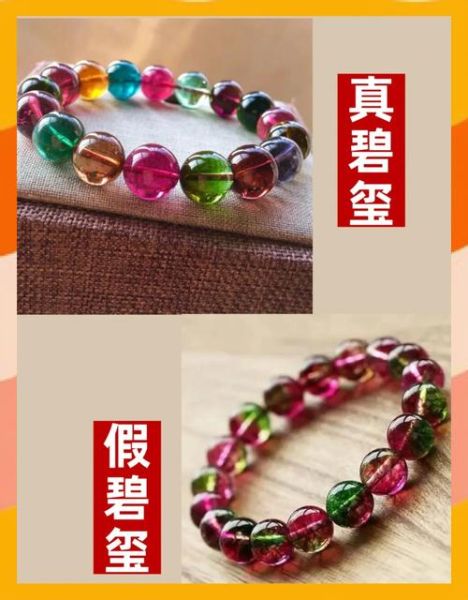

如何辨别古水晶与仿古水晶?

市场上常见三种造假手段,对应三条鉴别铁律:

- 看冰裂:天然冰裂呈“蟹爪纹”,无规律;酸蚀裂纹呈网格,边缘发毛。

- 测比重:水晶密度2.66,手感压手;玻璃仿品2.4左右,轻飘。

- 查包浆:古水晶的包浆是“玻璃光”与“橘皮纹”并存,仿品只有贼亮。

实战案例:2021年香港佳士得拍出一枚辽代水晶胡人骑象摆件,**专家仅凭底部自然磨损的“U形痕”与象腿内侧的“牛毛纹”**就断代成功,最终以三百八十万港币成交。

现代收藏应关注哪些冷门品类?

当和田白玉价格飞涨,以下三类水晶玉器仍处洼地:

- 民国水晶内画鼻烟壶:叶仲三、马少宣作品年涨幅已超30%;

- 清代茶晶发簪:茶晶古称“墨晶”,因慈禧偏爱而存世稀少;

- *** 老矿紫晶佛珠:清代驻藏大臣进贡之物,包浆厚重,带朱砂沁。

水晶与玉的“能量说”可信吗?

现代矿物学证实,水晶具有**压电效应**,可产生0.5—2微安的微弱电流,但远不足以影响人体生物电。所谓“玉养人”更多源于心理暗示:佩戴者因珍惜而减少焦躁,**心率变异性(HRV)指标自然改善**。因此,收藏者宜把重心放在**工艺价值与历史稀缺性**,而非玄学功效。

评论列表