“九品中正”到底分几级?

从曹魏到清末,官方文件里常见的“品级”其实是一套不断演变的历史等级划分大全,核心答案:古代官品制度通常以“九品十八级”为骨架,再辅以勋、爵、阶、禄等补充层级。

一、先秦:爵本位而非品级

周代没有“品”的概念,只有公、侯、伯、子、男五等爵,外加附庸小国。 自问:那时官员靠什么拿工资? 自答:靠“采邑”——封给你一块地,地里的租税就是你的俸禄。

二、秦汉:二十级军功爵的崛起

秦始皇统一后,商鞅留下的二十级军功爵成为主流: - 一级公士——更低的小爵,可免徭役 - 二十级彻侯——更高,可食万户 自问:文官怎么办? 自答:文官用“秩石”表示等级,如二千石、六百石,与爵位并行。

三、魏晋南北朝:九品官人法的诞生

曹丕设“九品中正制”,把人才分为上上至下下九品,每品又分正、从,共十八级。 - 之一品:黄钺大将军、太师 - 第九品:县尉、关内侯 自问:为何后来出现“上品无寒门”? 自答:中正官多由士族担任,推荐圈子固化,等级成了门第象征。

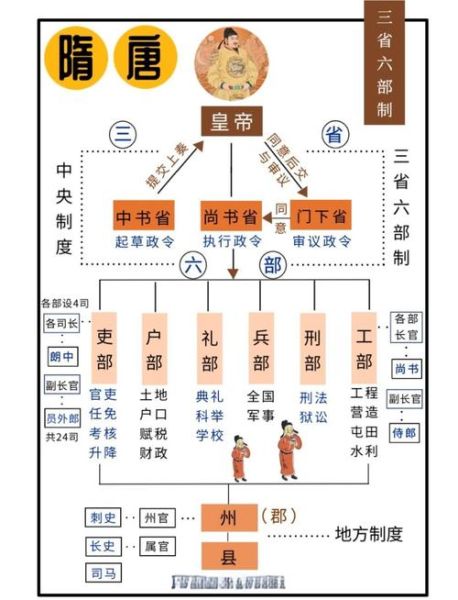

四、隋唐:品、阶、勋、爵四轨并行

唐代把制度玩出了花: 1. 九品三十阶:每品分正、从,再各分上、下,共三十级。 2. 勋官十二转:上柱国、柱国、上护军……凭军功授予。 3. 爵九等:王、郡王、国公、开国郡公……可世袭。 4. 散官二十九阶:文散官如开府仪同三司,武散官如骠骑大将军。 自问:一个人能同时拿几套头衔? 自答:能。例如郭子仪,正一品司徒、上柱国、代国公,集品、勋、爵于一身。

五、宋元:寄禄官与差遣分离

宋代把“官”与“职”拆开: - 寄禄官:决定工资,如正三品“户部尚书” - 差遣:决定实际工作,如“知开封府事” 自问:这样做的好处? 自答:防止权臣长期把持要害部门,皇帝可随时调换差遣。

六、明清:从九品到未入流

明清回归简洁,却更森严: - 九品十八级:正一品太师,从九品主簿 - 未入流:典史、驿丞等,连从九品都够不上 - 爵位缩减:明只封公、侯、伯三等;清加“子、男”,共五等 自问:为何清代出现“加衔”泛滥? 自答:皇帝用“太子少保”“赏戴花翎”等虚衔笼络人心,等级膨胀。

七、等级之外的补充体系

1. 勋官:战功的荣耀

从唐十二转到清“巴图鲁”名号,勋官不掌实权,却是武将一生勋章。

2. 禄秩:工资条里的秘密

汉代二千石月俸180斛,清代一品岁俸180两,外加180斛米,物价不同,含金量天差地别。

3. 章服:一眼看穿的等级

唐三品紫袍、五品朱袍;明清文官补子一品仙鹤、九品练雀,衣服就是“二维码”。

八、常见疑问快问快答

Q:九品官人法与九品芝麻官是一回事吗?

A:不是。前者是魏晋选官制度,后者是清代从九品小官的民间戏称。

Q:为什么有些朝代出现“超品”?

A:亲王、郡王爵位高于正一品,故称“超品”,如清代和硕亲王。

Q:等级能买卖吗?

A:能。秦汉“纳粟拜爵”、明清“捐纳”,花钱可买从九品或未入流虚衔。

九、一张表速查历代等级骨架

| 朝代 | 核心等级 | 补充体系 |

|---|---|---|

| 周 | 五等爵 | 采邑 |

| 秦汉 | 二十级军功爵+秩石 | 无 |

| 魏晋 | 九品十八级 | 中正品评 |

| 隋唐 | 九品三十阶 | 勋、爵、散官 |

| 宋 | 寄禄官九品 | 差遣、馆职 |

| 明清 | 九品十八级+未入流 | 爵、加衔、顶戴 |

十、现代人能从等级制度学到什么?

1. 层级清晰:每个头衔对应明确待遇,减少内耗 2. 多元激励:品、爵、勋、禄多条赛道,文武各得其所 3. 动态调整:从魏晋门阀到宋明科举,制度随社会流动而更新

下次再看到古装剧里“一品大员”出场,不妨对照这份历史等级划分大全,一眼识破他到底有多大能量。

评论列表