为什么陪伴比说教更重要?

很多父母在深夜反思时都会问:我天天提醒他写作业、盯他练琴,为什么亲子关系却越来越紧张?答案其实很简单——孩子需要的不是指令,而是并肩而行的感觉。当父母把重心从“纠正行为”转向“共享体验”,大脑里负责情绪联结的镜像神经元才会被激活,孩子才会把父母的建议真正听进去。

每天十分钟的高质量陪伴怎么做?

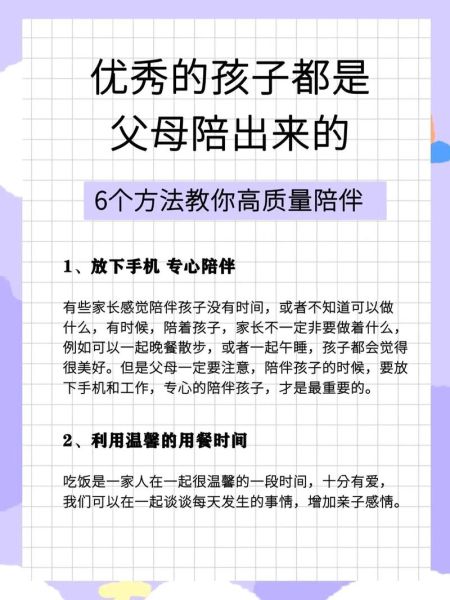

1. 关掉所有屏幕:把手机调成飞行模式,电视静音,让环境只剩下你们俩。

2. 让孩子选主题:今天聊奥特曼还是画水彩?把主动权交出去,他会感到被尊重。

3. 用“我观察到……”代替“你怎么又……”:例如“我观察到你在搭积木时反复试了三遍”,既描述事实又传递欣赏。

4. 结束时有仪式感:击掌、拥抱或一句暗号“明天继续探险”,让期待自然生长。

如何把日常琐事变成成长课堂?

超市里的数学课

结账前让孩子估算总价,误差在五元以内就可以挑选一款小零食。这样既练习了四舍五入,又让他体会“数学能换来真实的好处”。

厨房里的化学实验

煮绿豆汤时故意问:“为什么加几滴柠檬汁颜色会变红?”第二天一起查资料,他会发现酸碱指示剂就在生活里。

散步时的情绪识别

看到邻居遛狗,可以轻声讨论:“那只柯基摇尾巴的幅度很大,它可能是什么心情?”孩子会逐渐学会把身体语言与情绪词汇对应起来。

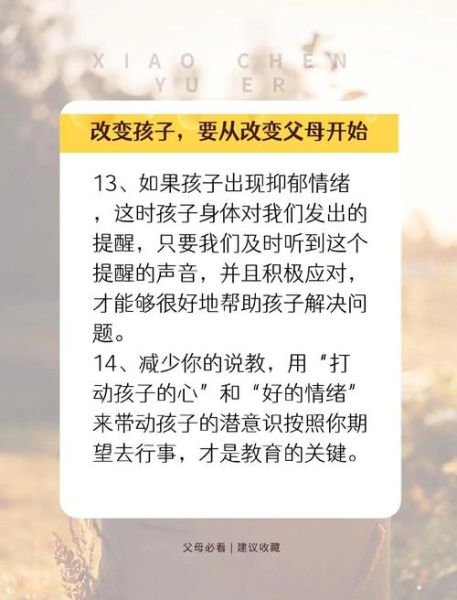

当孩子说“我不行”时父母怎么回应?

先别急着灌鸡汤,试试“共情+拆解”两步法:

- 蹲下来重复他的话:“你觉得这道题怎么努力都解不开,对吗?”

- 把大任务切成三格漫画:之一格写已知条件,第二格画思维导图,第三格留空白给他填。视觉化能降低畏难情绪。

怎样让阅读成为亲子关系的“胶水”?

1. 建立“家庭读书电台”:每周录一段三分钟音频,孩子读一段,父母读一段,发到家庭群让长辈点赞。

2. 角色互换:让孩子当“老师”给爸妈讲绘本,父母故意提“傻问题”,他在解答中会获得成就感。

3. 把书中场景搬到现实:读完《蚯蚓的日记》,一起在阳台堆肥,观察记录一个月,科学观察本就成了续集。

父母如何管理自己的情绪?

自问:下班回家后,我的能量条还剩多少?

自答:如果低于30%,先别进孩子房间,去洗手间用冷水冲手腕三十秒,降低交感神经兴奋度。

再自问:哪些话是我小时候最不想听到的?

自答:“别人家的孩子”“我数到三”……把这些列入家庭禁用语清单,贴在冰箱门上互相监督。

给不同年龄段父母的“三件小事”清单

幼儿园阶段

- 睡前用毛绒玩具演“今天最开心的一幕”

- 把天气预报画成表情符号贴在日历上

- 周末一起给小区里的树取名字

小学阶段

- 每月让孩子策划一次“家庭主题日”

- 把错题剪下来贴成“进步阶梯”

- 用旧袜子做手偶拍短视频讲历史故事

青春期阶段

- 设立“免打扰信箱”,写信比当面谈话更有效

- 一起追一部他喜欢的动漫,讨论人物选择

- 把家庭会议改成“圆桌披萨夜”,每人带一个议题

当“别人家的孩子”来敲门

亲戚聚会时,总有人夸口:“我家乐乐奥数又拿奖了!”此时可以微笑着转移焦点:“每个孩子都有自己的花期,我们最近在研究怎么把废纸箱变成机器人手臂。”既不贬低别人,也保护了孩子的自尊。回家后再私下告诉他:“你上次把机器人涂成渐变色,比教程里的更酷。”让他知道,独特比完美更珍贵。

写在最后的悄悄话

养育不是雕刻一件作品,而是共同完成一幅双人舞。有时候你领舞,有时候他带你旋转。那些看似琐碎的日常——一起追的公交车、淋过的雨、烤糊的饼干——都会在记忆里发光,成为他长大后面对世界的勇气来源。别忘了,当你蹲下来与他平视时,你也在重新养育那个曾经小小的自己。

评论列表