为什么“爱运动生活”听起来很美好,却迟迟迈不开腿?

很多人把“爱运动生活”想象成每天六点起床、跑十公里、晒马甲线,于是被这种“完美画面”吓退。其实,**真正的爱运动生活是从“先让自己动起来”开始**,而不是一步到位。问问自己:今天能不能只走楼梯不坐电梯?能不能把刷短视频的十分钟换成跳绳?答案通常是“可以”。

如何从零开始打造爱运动生活?

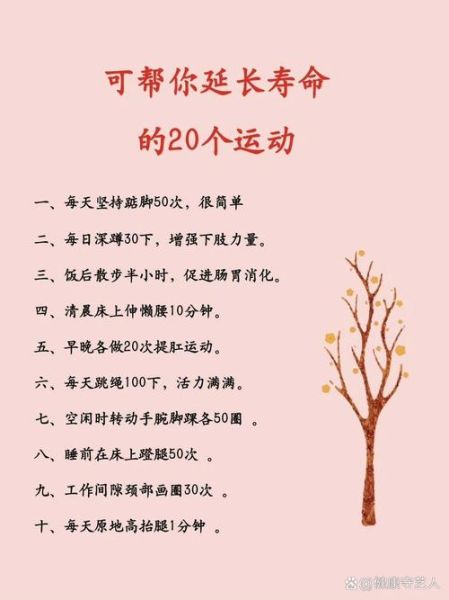

1. 找到“更低启动成本”的运动

别急着办年卡,先选**零器械、零场地**的项目:

- 快走:穿运动鞋就能出门,小区两圈即可

- 徒手深蹲:客厅两分钟完成一组,激活臀腿

- 靠墙静蹲:刷剧时顺便练,膝盖友好

当身体尝到“微微出汗”的甜头,大脑会自动分泌多巴胺,下一次启动就不再需要意志力。

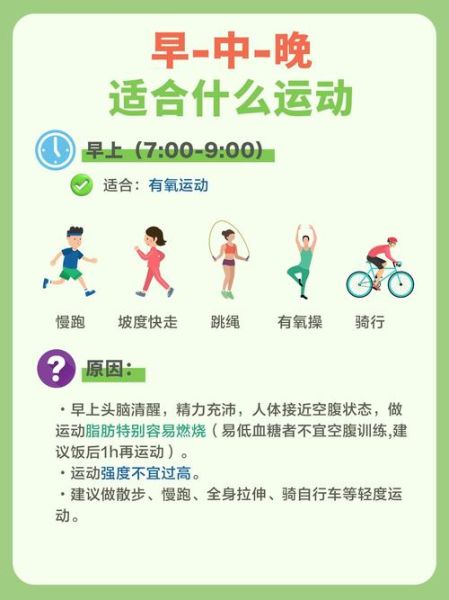

2. 把运动嵌进现有日程,而不是额外挤出时间

问自己:每天哪个时间段“不得不空着”?

- 午休后犯困?做3分钟肩颈拉伸,比咖啡提神

- 接孩子放学提前一站下车,快走800米

- 等外卖的20分钟,做TABATA四分钟燃脂

**运动不是加法,而是替换法**。把碎片时间替换成低强度活动,累积效果惊人。

如何坚持运动习惯,避免三天打鱼?

1. 用“身份认同”替代“目标导向”

问自己:我是“偶尔运动的人”,还是“我就是爱动的人”?

当把身份改成后者,**行为会自动向身份靠拢**。例如:

- 点餐时想:“爱动的人不会让自己太撑”,于是少点一份炸物

- 加班到很晚,内心OS:“爱动的人哪怕做十个俯卧撑也算打卡”,于是真的做了

身份认同比意志力更持久,因为它不需要“坚持”,只是“做自己”。

2. 设计“可见进度”的反馈系统

大脑喜欢即时奖励,可运动效果往往滞后。解决办法:

- 日历打叉法:每完成一天运动,在日历画大红叉,连续红叉不忍中断

- 拍照对比:每月固定角度拍一张背影,三个月后看肩线变化

- 微习惯追踪:用备忘录记录“今天完成了什么”,哪怕只是“爬楼11层”

**可视化进度=把抽象的健康变成具体的成就感**。

3. 提前拆解“阻力点”,降低放弃概率

问自己:过去放弃运动时,卡在哪一步?

- “回家就懒得再出门”→把运动服带到公司,下班直接去公园

- “下雨天没法跑步”→收藏一套室内HIIT视频,雨天也能练

- “没人陪就偷懒”→加入线上打卡群,每天发运动截图

提前把障碍写成清单,并对应写出Plan B,**运动计划就有了弹性**。

爱运动生活的隐藏福利:它如何反向优化你的工作与情绪?

1. 运动后两小时,大脑进入“高效模式”

实验显示,**中等强度有氧后,前额叶皮层活跃度提升20%**。这意味着:

- 写PPT时灵感更多,卡顿时间缩短

- 开会时注意力更集中,能抓住对方漏洞

- 处理复杂表格时,错误率明显下降

把重要工作安排在运动后,相当于给自己加了“时间增益buff”。

2. 情绪低谷时,运动是更便宜的“心理干预”

当焦虑袭来,问自己:我现在需要的是多思,还是多动?

**十分钟的跳绳或爬楼梯,就能让血清素水平回升**。亲测有效:

- 被客户骂后,去楼梯间做20个波比跳,怒气值下降50%

- 写稿卡壳时,做一分钟高抬腿,回来句子就顺了

运动不是逃避问题,而是把情绪调到“可处理问题”的频道。

进阶:如何把爱运动生活升级成“可持续系统”?

1. 每季度解锁一个新技能,保持新鲜感

当快走变成肌肉记忆,就报名学游泳;当徒手深蹲太轻松,就尝试壶铃摇摆。**不断给大脑新 *** ,才能避免“运动倦怠”**。

2. 建立“运动社交货币”

把运动变成可分享的内容:

- 朋友圈记录“本周累计爬楼88层”,收获点赞

- 周末约同事骑行,顺便聊行业八卦

- 把运动数据同步到社群,用排名激发好胜心

当运动开始产生社交价值,**坚持就不再是苦差,而是“人设投资”**。

最后的自问自答

问:如果今天只能做一件事来启动爱运动生活,选什么?

答:把手机闹钟提前15分钟,起床后做50次原地开合跳。跳完喝300ml温水,再去洗漱。这个微小动作会告诉大脑:运动已经开始了。

问:万一又中断了怎么办?

答:把中断视为“系统维护”,而非失败。第二天降低强度,只做5分钟拉伸,**用最小动作重启循环**。记住,爱运动生活不是连续不断,而是跌倒后总能回到轨道。

评论列表