为什么我们总是难以持续开心?

很多人早晨醒来,对着镜子挤出一个笑容,却在地铁里被拥挤的人群瞬间打回原形。开心似乎成了奢侈品,而不是日常必需品。问题的根源并不在外部环境,而在于我们给“开心”设定了过高的门槛:必须升职加薪、必须环游世界、必须被所有人喜欢。当这些条件无法满足时,我们就把开心无限期推迟。

开心生活的底层逻辑:把大目标拆成微习惯

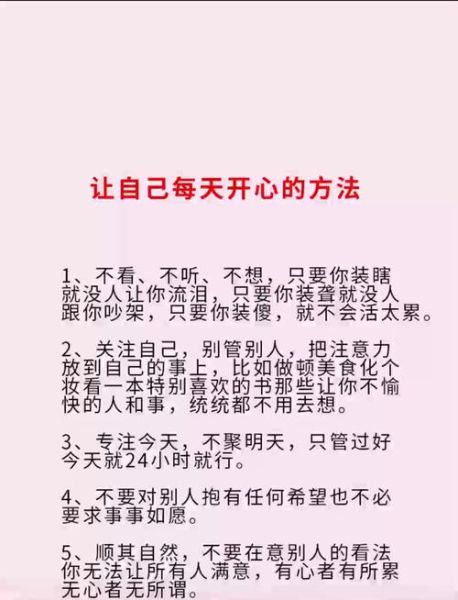

与其追问“如何一夜暴富”,不如先解决“今天怎样不发脾气”。**微习惯的核心在于把情绪颗粒度变细**:

- 把“我要变瘦”改成“午餐先吃三口蔬菜再动筷子”

- 把“我要读书”改成“睡前读两页就放书签”

- 把“我要社交”改成“每天给一位好友发一句不带目的的问候”

这些动作小到不可能失败,却能在完成瞬间触发多巴胺分泌,形成正向循环。

自问自答:开心需要花钱吗?

问:看到网红晒精致下午茶,总觉得自己穷就不配开心?

答:哈佛商学院追踪研究发现,**体验带来的愉悦持续时间比物质长3倍以上**。花三十元买杯咖啡拍照发圈的 *** ,会在24小时内消散;而用同样的钱买张城市近郊公交日票,随机下车探索陌生街区,三个月后再想起仍会嘴角上扬。

情绪急救箱:三个立刻见效的小技巧

1. 嗅觉锚定法

在手腕涂一点**柑橘或薄荷精油**,当焦虑涌上来时,深吸三次。大脑会把这种清爽气味与“此刻我很安全”建立条件反射,类似巴甫洛夫的狗听见 *** 就流口水。

2. 90秒情绪冲浪

神经科学家Jill Bolte Taylor提出,**任何情绪从产生到消退只要90秒**。当愤怒来袭时,盯着手机计时器,像看海浪一样观察心跳加速、脸发热的过程,不评判不压制,通常倒计时还没结束,情绪已退潮。

3. 尴尬清单

把过去一年最丢脸的十件事写在纸上,从“在电梯里放了个响屁”到“汇报时念错领导名字”。写完后大声读三遍,你会发现**那些以为会记一辈子的事,其实连细节都模糊了**。这个仪式能把自我攻击转化为幽默素材。

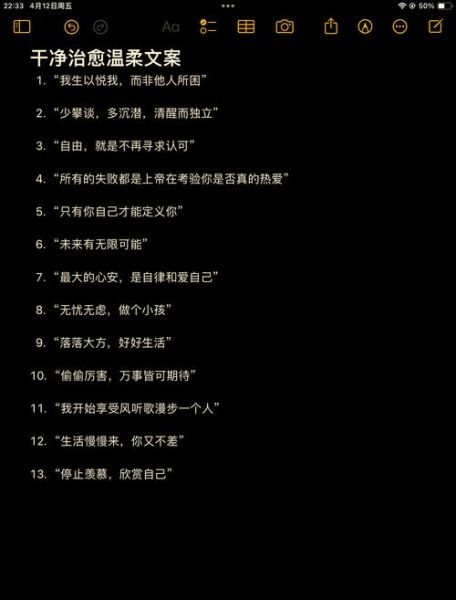

长期策略:建立你的“开心资产表”

像理财一样管理情绪,把开心分为三类资产:

- 活期存款:随时可取的小确幸,如收藏夹里的猫咪视频、抽屉里的童年照片

- 定期理财:需要投入但收益稳定的项目,如每周三的羽毛球局、坚持了五年的手账习惯

- 高风险投资:可能带来巨大快乐也可能落空的梦想,比如辞职开咖啡馆、报名脱口秀开放麦

关键是用**资产配置思维**平衡三者:活期占30%保证日常流动性,定期占50%提供稳定现金流,高风险占20%保留惊喜可能。

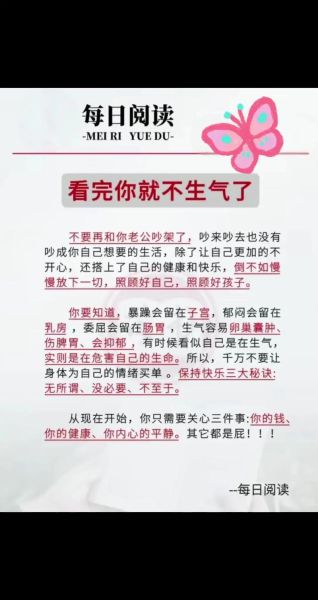

社交关系:为什么越亲密的人越容易让你不开心?

心理学中的“刺猬法则”指出,**距离太近会互相刺伤,太远又无法取暖**。试试这些边界技巧:

- 对父母:把催婚话题限定在“每周日晚饭后十分钟”,时间到就播放提前准备的搞笑视频转移注意力

- 对伴侣:设立“情绪值班表”,周一三五由对方负责接住你的负能量,周二四六轮到你当树洞,周日共同静音休息

- 对同事:用“三明治反馈法”表达不满——先夸“你PPT配色真专业”,再说“如果数据对比更突出就完美了”,最后以“下次一起做brainstorming吧”结尾

终极追问:如果明天就是世界末日,今天你会做什么?

这不是鸡汤,而是**优先级过滤器**。日本临终关怀护士记录过1000位患者的遗憾,出现频率更高的不是“没赚够钱”,而是“没和讨厌的人和解”“没对喜欢的人说谢谢”。

今晚就行动:

- 给三年不联系的挚友发一条“突然想到你”的微信,不解释原因

- 把冰箱里更好的食材全部做完,哪怕一个人吃也要摆盘拍照

- 把银行卡密码写在纸上夹在日记本里,这种“交代后事”的仪式感反而让人轻松

做完这些,你会发现**世界末日没有来,但生活开始像末日般珍贵**。

评论列表