“生活就像大染缸”到底在比喻什么?

这句俗语把社会比作一只巨大的染缸,**每个人都在缸里翻滚,最终都会被染上颜色**。颜色可以是积极的热情、进取、善良,也可能是消极的冷漠、功利、圆滑。关键不在于缸有多大,而在于**你选择靠近哪种染料、停留多久、是否愿意自我漂洗**。

为什么有人越活越像“原色”,有人却面目全非?

1. 初始颜色的差异:原生家庭与性格底色

有人带着明亮的“原色”进入缸里,比如从小被教育要正直;有人则带着灰蒙的底色,比如缺乏安全感。**原色越鲜明的人,越需要主动维护,否则会被反复稀释**。

2. 染料浓度:所处圈子的价值观密度

- **高密度圈子**:同事都在加班内卷,你很难准点下班。

- **低密度圈子**:身边人都热衷公益,你也会顺手捐款。

染料浓度=周围人行为频率×行为被认可的程度。

3. 浸泡时间:日常接触的时长与深度

每天刷短视频三小时,与每天读书三小时,**浸泡的“溶剂”不同,萃取出的“色素”自然不同**。

如何在大染缸里保留自己的颜色?

*** 一:建立“防染层”——个人边界四步曲

- 觉察:每天睡前问自己,“今天哪句话、哪个行为不是我的本意?”

- 暂停:遇到让自己不舒服的请求,先回复“我需要想一想”,避免当场被染色。

- 筛选:把朋友圈分成“滋养色”“中性色”“消耗色”三类,减少消耗色的时间。

- 固化:每月给自己设定一个“原色日”,只做与初心相符的事,强化记忆。

*** 二:主动“调色”——把不喜欢的颜色变成资源

被染上了功利色?不妨问自己:

- 这份功利能否转化为**目标感**?

- 能否用**规则**而非**算计**去实现目标?

**把被动染色变成主动配色**,你就从缸里的布料变成了拿画笔的人。

常见误区:你以为的“坚持自我”可能只是另一种染色

误区一:把固执当原色

拒绝所有新观点,其实是被“恐惧变化”这种染料浸泡太久。

误区二:把逃避当清高

远离人群就能保持纯净?**真空环境也会滋生另一种霉菌色**。

真实案例:三位职场人的“染色”与“保色”实验

案例A:设计师小黎——用作品说话,拒绝“内卷色”

公司流行“加班晒朋友圈”,小黎把下班时间用来接私活,三个月后用私活作品跳槽到更尊重创意的公司。**她的原色是“审美优先”,而非“工时优先”**。

案例B:销售阿杰——把“圆滑色”升级为“共 *** ”

阿杰曾被同事嘲笑“太老实”,业绩垫底。他观察销冠的话术,发现对方并非虚伪,而是快速捕捉需求。阿杰保留自己的真诚,**只调整表达方式**,半年后成为区域冠军。

案例C:宝妈晓楠——在家庭染缸里调出“成长色”

*** 带娃让她一度被“牺牲色”淹没。晓楠每天早起一小时学插画,两年后开设线上课程,**把母亲的身份从染料变成了画布**。

进阶思考:如果生活必须染色,如何成为“渐变色”而非“脏色”?

渐变色=多种原色的**有序融合**,脏色=无序混杂的**混沌结果**。

- 有序融合:先明确主色(核心价值观),再局部吸收其他颜色(技能、经验)。

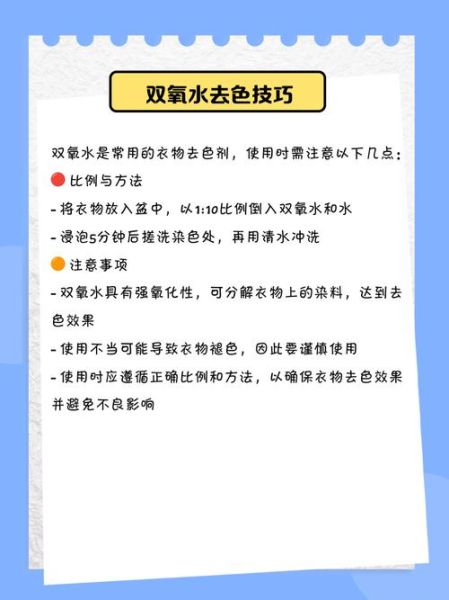

- 定期漂洗:通过旅行、阅读、与不同行业的人对话,**剥离附着在表层的浮色**。

自问自答:普通人没有资源,如何对抗大染缸?

问:没钱、没人脉,怎么保持原色?

答:资源不等于掌控力。**每天15分钟的“颜色复盘”**(记录今天被哪种情绪/行为影响)就能让你比90%的人更早觉察染色过程。

问:如果已经被染成不喜欢的颜色,还能改吗?

答:可以。**颜色不是纹身,而是衣物**。换环境、换信息源、换社交圈,相当于反复漂洗。关键是承认“这不是我的原色”,而非自我催眠“我本来就这样”。

写在最后的提醒

大染缸不会消失,但**你可以决定自己成为丝绸还是抹布**。丝绸被染色后仍有光泽,抹布被染色后只会更脏。区别不在于缸,而在于**材质是否足够坚韧、纹理是否足够清晰**。从今天起,把每一次被染色的机会,都当成一次**重新设计自己图案**的契机。

评论列表