自律到底是什么?为什么我们总是半途而废?

自律不是把日程表塞得满满当当,而是在关键时刻替未来的自己做出正确选择。很多人把自律误解为“苦行僧式”的折磨,结果三天打鱼两天晒网。真正的自律,是让大脑形成“自动导航”,把正确行为变成习惯。

为什么坚持不下去?答案往往藏在三个误区里:

- 目标过大:一上来就想“每天跑十公里”,身体和心理同时抗拒。

- 环境诱惑:手机、零食、沙发,都在不断分散注意力。

- 反馈延迟:看不到即时成果,大脑就默认“这事没用”。

如何坚持自律?先拆解“意志力”的真相

意志力像肌肉,会疲劳也会成长。关键不是硬撑,而是减少消耗。

自问自答:为什么早起总是失败?

问:我定了五个闹钟还是起不来,是不是没救了?

答:不是没救,是 *** 反人性。把闹钟放床边,一伸手就能关掉,等于给大脑留了一条“退路”。正确做法是把闹钟放到房间另一端,逼自己下床。起床后立刻喝一杯冷水,用冷水 *** 交感神经,三分钟内就能彻底清醒。

自问自答:如何戒掉睡前刷手机?

问:一躺下就忍不住刷短视频,怎么办?

答:不是自制力差,是蓝光抑制了褪黑素。两个步骤解决:

1. 睡前一小时把手机放到客厅,用物理隔离切断诱惑;

2. 床头放一本纸质书,替代“刷手机”的惯性动作。坚持七天,大脑就会把“躺床=看书”重新编码。

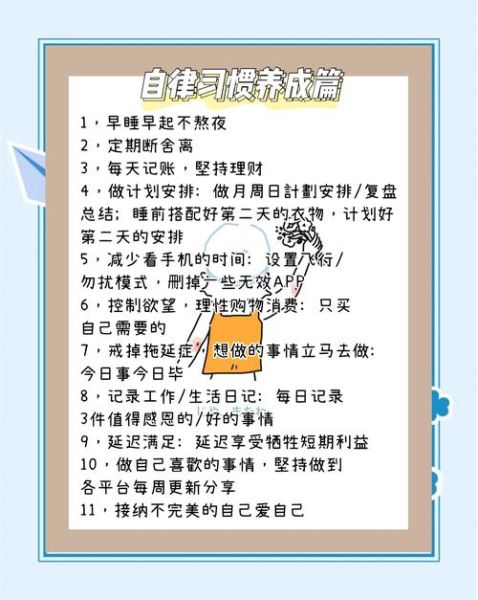

自律生活怎么开始?从“微习惯”切入

别小看每天两分钟的俯卧撑,它是撬动改变的杠杆。微习惯的核心是把门槛降到“不可能失败”。

微习惯设计公式

行为=动机×能力×提示

- 动机:把“我想变瘦”翻译成“我想每天精力充沛地工作到六点”。

- 能力:把“每天运动一小时”缩减为“换上运动服就算成功”。

- 提示:把运动服放在枕头边,早上一睁眼就能看到。

真实案例:从熬夜党到晨型人

小林曾是重度熬夜党,凌晨两点睡是常态。她没逼自己立刻十点睡,而是每天提前十五分钟上床。三周后,生物钟自动前移了四十五分钟。配合早起后晒十分钟太阳,褪黑素分泌周期被彻底重置。

环境改造:让自律变成“顺水推舟”

与其责怪自己不够坚定,不如把环境变成盟友。

厨房篇:如何停止深夜暴食?

- 把高热量零食放在不透明收纳盒,再放到最上层橱柜。

- 冰箱之一层永远预留切好的胡萝卜、黄瓜条。

- 买一个定时电饭煲,睡前预约燕麦粥,早起就能吃到温热早餐。

办公桌篇:如何专注三小时不分心?

使用“番茄工作法+物理隔离”组合:

1. 25分钟专注时,把手机翻面放进抽屉;

2. 休息时允许看五分钟消息,但设定计时器;

3. 电脑安装“强制锁屏”插件,到点自动黑屏。环境越简洁,大脑越省力。

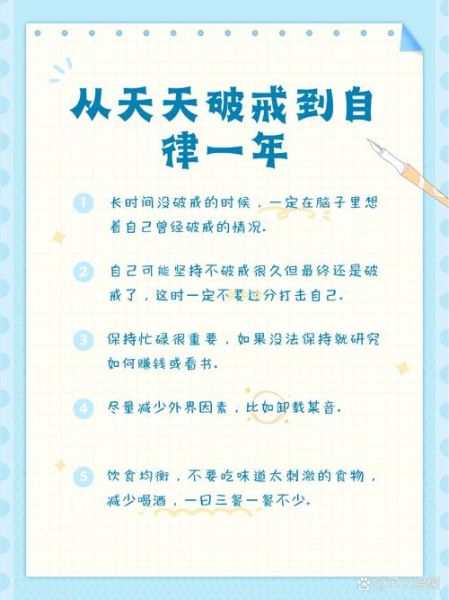

情绪管理:自律崩溃时的急救包

再完美的计划也会遇到突发状况,关键是如何快速止损。

自问自答:破戒后如何防止“破罐子破摔”?

问:今天没跑步,干脆连吃三块蛋糕,怎么停止恶性循环?

答:心理学称为“去他的效应”。立即启动“两分钟补救法”:原地做二十个深蹲,喝一大杯水,然后写下“明天跑五分钟”的承诺。研究表明,微小补救动作能中断负面循环,防止一次失控演变成彻底放弃。

建立“情绪-行为”应急清单

| 情绪状态 | 触发场景 | 预设行为 |

|---|---|---|

| 焦虑 | 工作堆积如山 | 打开备忘录,写下“先做最难的三分钟” |

| 无聊 | 通勤地铁 | 打开播客听自律相关音频 |

| 愤怒 | 被客户否定 | 离开工位,走楼梯到顶楼深呼吸十次 |

长期反馈:把自律变成复利游戏

真正的自律不是短期冲刺,而是让正确行为产生滚雪球效应。

可视化追踪:为什么打卡群有效?

人类大脑对“连续记录”极度敏感。每天完成微习惯后,在日历上画一个红叉,连续七天就会形成“不想中断”的心理压力。进阶做法是拍每日对比照,三个月后翻看相册,肉眼可见的变化会成为最强驱动力。

奖励机制:如何不依赖意志力也能坚持?

把长期目标拆成季度里程碑,每达成一个就奖励自己一次“无罪恶感享受”。例如:

- 连续早起三十天:奖励一场短途徒步;

- 读完十本专业书:奖励一本收藏级画册。

关键是把奖励与目标绑定,而不是用“放纵”抵消努力。

自律从来不是一场苦行,而是一次次与未来自己握手的练习。当微习惯生根发芽,你会发现:原来最难的,其实是开始的之一天。

评论列表