为什么现代人总觉得“生活很累”?

地铁里刷手机的人,眼神空洞;凌晨两点的外卖骑手,还在闯红灯。一张张“生活很累”的照片背后,藏着三个共同原因:

(图片来源 *** ,侵删)

- 信息过载:手机每亮一次,大脑就做一次“战斗或逃跑”反应,皮质醇持续高位。

- 角色叠加:白天是打工人,晚上是父母、子女、伴侣,没有“关机键”。

- 即时反馈缺失:工作成果要等季度考核,而短视频的点赞却秒到,心理落差被无限放大。

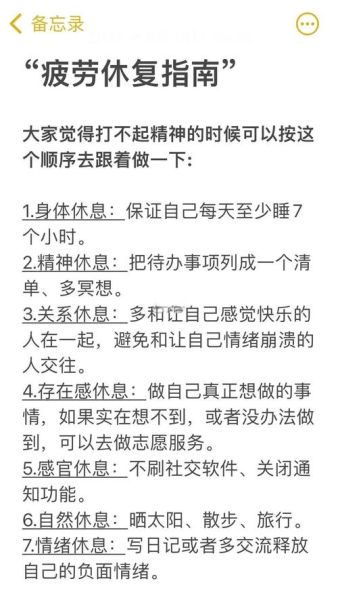

身体疲惫≠心理疲惫,先分清再下手

很多人一喊累就猛灌咖啡,结果越喝越慌。先问自己三个问题:

- 睡够7小时仍累?可能是心理负荷。

- 周末补觉能回血?多半是身体疲劳。

- 想到工作就心悸?警惕情绪耗竭。

分清类型后,干预方式完全不同:

- 身体疲惫:用“主动休息”替代“瘫着”,比如低强度散步、泡脚、做拉伸。

- 心理疲惫:需要“认知卸载”,把待办清单从大脑搬到纸上,减少后台运行。

3个立刻见效的“微休息”技巧

没时间请假?试试这些30秒就能完成的动作:

1. 眼球“8字操”

闭眼,眼球顺时针、逆时针各转8圈,缓解屏幕眼疲劳。

2. 手掌“压力点”

用拇指用力按压另一只手的掌心劳宫穴,持续10秒,快速降低心率。

(图片来源 *** ,侵删)

3. 呼吸“4-4-4”

吸气4秒、屏息4秒、呼气4秒,阻断焦虑循环。

长期策略:把“累”变成可持续的能量

1. 建立“能量补给站”

不是指零食柜,而是固定时段做高多巴胺活动:

- 周一、三、五午休后听10分钟喜欢的播客。

- 周二、四下班路上绕远经过花店,闻5秒栀子花香。

大脑会把这些微习惯标记为“安全信号”,降低整体压力基线。

2. 用“减法”管理时间

不是做更多,而是砍掉25%的待办:

- 列出本周所有任务。

- 划掉“不做也没人死”的三件事。

- 把剩余任务按“影响力×紧急度”打分,只做前70%。

你会发现,真正重要的其实不超过5件。

(图片来源 *** ,侵删)

3. 设计“情绪回收站”

准备一本“垃圾日记”,规则:

- 每天睡前写3件最烦的事,字迹越潦草越好。

- 写完后撕掉扔进垃圾桶,象征“清除缓存”。

心理学实验显示,连续21天后,受试者的夜间觉醒次数下降37%。

常见误区:这些“解压”方式正在偷走你的能量

误区一:报复性熬夜

以为熬夜是“夺回时间”,实则剥夺REM睡眠,第二天情绪失控概率增加60%。

误区二:周末睡到中午

打破生物钟,导致周一更疲惫,形成“社交时差”。

误区三:靠甜食续命

血糖骤升骤降,2小时后疲劳感反扑,还会引发胰岛素抵抗。

如果照片里的人是你:下一步怎么做?

今晚试试这个“15分钟重启仪式”:

- 手机调飞行模式,放在另一个房间。

- 热水泡脚10分钟,同时听白噪音。

- 最后5分钟做“感恩扫描”:从脚趾到头顶,默念“谢谢今天还在工作的部位”。

坚持7天,你会在镜子里看到眼神重新聚焦的自己。

评论列表