答案:把目标拆成可量化的小步骤,用环境暗示、即时反馈、身份认同三大杠杆,持续执行21天以上,直到行为自动化。

为什么我们总是“三天打鱼”?

大多数人把自律当成一场意志力的硬仗,却忽略了大脑天生“节能”的本能。 当任务过大、反馈过慢、环境诱惑过多时,大脑会自动切换到“省电模式”,于是刷手机、赖床、拖延就成了默认选项。 自问:我真的缺意志力吗? 自答:不,我缺的是一套让大脑“愿意配合”的系统。

自律系统的三大杠杆

1. 环境暗示:让正确行为触手可及

- 物理环境:把运动鞋放在床边,把零食锁进最顶层的柜子。

- 数字环境:卸载短视频APP,或将它们藏到第三屏幕文件夹并关闭通知。

- 人际环境:加入早起打卡群,或找一位“互相监督”的伙伴。

自问:改变环境与改变意志,哪个更简单? 自答:环境一旦布置好,后续几乎零耗能。

2. 即时反馈:让大脑尝到甜头

大脑对即时奖励的敏感度远高于延迟奖励。 把长期目标切成24小时内就能完成的小块,并立刻给予小奖励。 举例:写完500字马上喝一杯手冲咖啡;完成5公里跑步立刻在APP里点亮勋章。 自问:为什么游戏让人上瘾? 自答:因为它把“经验值+音效+画面”三件套做到了毫秒级反馈。

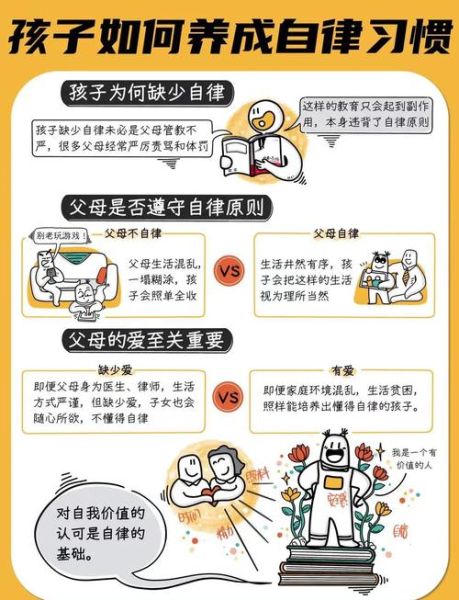

3. 身份认同:把“我应该”变成“我就是”

行为改变的终极形态是身份认同。 每天对自己说一句“我是一个每天写作的人”,比喊“我要坚持写作”更有效。 操作步骤:

- 给自己贴一个“小而具体”的标签,如“晨跑爱好者”。

- 用微行为强化标签,哪怕只跑500米也算数。

- 在社交媒体公开身份,利用外部舆论加固。

21天习惯养成路线图

第1-7天:启动期——降低门槛

目标:让大脑“不抗拒”。 规则:只做最小可完成单位。 例如:

- 想读书→每天读2页;

- 想健身→每天做1个俯卧撑。

第8-14天:加速期——绑定旧习惯

利用“习惯堆叠”公式: 在[旧习惯]之后,我将[新习惯]。 示例:

- 刷完牙后,做10个深蹲;

- 午饭后,写50字日记。

第15-21天:固化期——记录与奖励

工具:

- 打卡日历:每完成一次画一个红叉,形成“链条效应”。

- 习惯追踪APP:直观看到连续天数。

- 周末小庆祝:看一场电影或买一本喜欢的书。

常见误区与破解方案

误区一:把自律当苦行僧

破解:在计划中预留“放纵时段”,如每周六下午完全自由。 适度弹性反而减少反弹。

误区二:目标过多,全面开花

破解:一次只聚焦一个核心习惯,等它自动化后再叠加下一个。 自问:同时学英语、健身、早起会怎样? 自答:大概率全部 *** 。

误区三:依赖外部监督

破解:把外部监督逐步过渡到内部监督。 *** :

- 打卡群从每天发截图改为每周发一次;

- 把“教练催我”改写成“我主动汇报”。

把自律写成人生故事

真正的自律不是咬牙切齿,而是把每一天过成自己喜欢的样子。 当你把“我应该早起”变成“我喜欢看六点的太阳”,把“我必须写作”变成“我想留下此刻的思考”,自律就不再是枷锁,而是通往自由的通行证。 从今天开始,挑一个最小行动,写下你的身份宣言,然后去做。 明天的你,会感谢今晚这个微小而坚定的决定。

评论列表