“为什么总是感觉疲惫?”——答案:长期压力、睡眠碎片化、情绪内耗、饮食失衡、缺乏运动共同导致。

一、疲惫的隐形来源:不是睡不够,而是“耗太多”

很多人把疲惫简单归结为“熬夜”,却忽略了更深层的能量黑洞:

- 情绪劳动:在职场保持微笑、在家人面前装作没事,都会悄悄抽走精力。

- 决策疲劳:从早上挑衣服到晚上点外卖,一天要做上千个决定,大脑像后台开了几十个标签页的浏览器。

- 信息过载:刷手机时,每滑动一次屏幕,大脑都在预判下一个惊喜,多巴胺持续微量分泌,最终形成“精神低血糖”。

二、身体疲惫与心理疲惫,哪个更难恢复?

自问:跑完五公里和开完三小时扯皮会议,哪种更累?

自答:身体疲惫睡一觉就能回血,心理疲惫却会在凌晨三点突然醒来。因为:

- 皮质醇在争执后仍会在血液里停留数小时,持续拉高心率。

- 镜像神经元让我们反复回放尴尬场景,像在大脑里跑马拉松。

- 未完成事件会在潜意识里循环,直到你给它一个“已处理”的标签。

三、快速充电的五个“微习惯”

不需要辞职去大理,把以下动作嵌入日常,就能让电量从红格跳回半管:

1. 90秒呼吸重置法

用鼻吸气四拍、屏气四拍、呼气四拍,循环六次。原理是 *** 迷走神经,把交感神经从“战斗模式”切回“消化模式”。

2. 触觉锚点

在口袋里放一颗光滑的石头或硬币,当焦虑上升时,用拇指摩擦它的纹理。触觉信号会打断灾难性想象,像给大脑按下“暂停键”。

3. 15分钟“无目的散步”

不带手机、不记步数,让脚步随机决定方向。研究发现,这种“随意移动”能提升大脑默认模式 *** 的整合度,相当于给思维做碎片整理。

4. 色彩进食

午餐盘里至少出现三种颜色:深绿(菠菜)、橙黄(胡萝卜)、紫红(蓝莓)。不同植化素协同降低炎症因子IL-6,把疲惫从细胞层面拽回来。

5. 睡前“焦虑清单”

把第二天要做的三件最担心的事写在便利贴贴在床头,大脑会停止反复提醒,因为它知道“已经有人接管”。

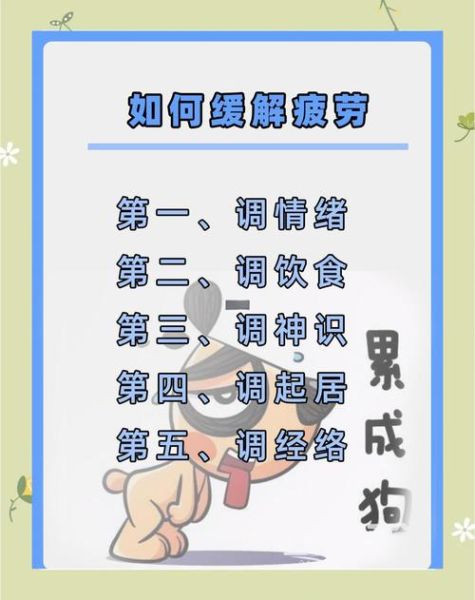

四、长期策略:把生活调成“低功耗模式”

1. 建立“能量预算表”

像记账一样记录一周内的能量消耗:通勤、社交、家务、加班……用红笔圈出“高耗能低回报”项目,逐步替换或外包。

2. 设计“恢复仪式”

每天固定一个30分钟时段,只做一件事:拼乐高、浇花、听黑胶。关键不是做什么,而是让大脑预期到“这段时光属于我”。

3. 社交断舍离

把微信好友分为“充电组”“耗电组”“中性组”,每周限制与“耗电组”互动次数。记住:边界感不是冷漠,是节能。

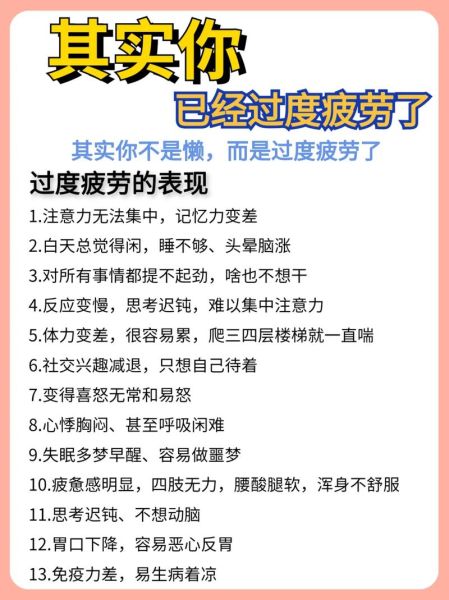

五、当疲惫变成“慢性疲劳综合征”的警报

如果连续六个月出现以下信号,请立即就医:

- 睡满八小时仍像被卡车碾过

- 记忆力下降到连验证码都记不住

- 淋巴结肿痛、低烧反复

这不是矫情,而是免疫系统在拉响红色警报。

六、给不同人群的“疲惫急救包”

职场妈妈

把孩子的绘本录成音频,通勤路上听,既完成亲子陪伴又节省晚间体力。

夜班打工人

使用“蓝光阻断眼镜+镁补充剂”组合,前者减少屏幕 *** ,后者放松肌肉神经。

考研学生

番茄钟25分钟学习后,做“眼球操”:上下左右各看十次,缓解视疲劳,避免“一看书就困”。

七、最后三句话

疲惫不是敌人,是身体在用最笨拙的方式说“请看看我”。

真正的休息不是停下所有事,而是做让灵魂点头的事。

当你开始把能量当作有限资源来管理,生活才会从“熬过去”变成“享受其中”。

评论列表