社交能力到底是什么?

很多人把“会说话”当成社交能力的全部,其实它是一套复合技能:情绪识别、共情回应、边界感拿捏、话题延伸、非语言信号管理。缺少任何一环,对话都会卡壳。

社交恐惧的根源在哪里?

自问:我为什么害怕开口?

答:大脑把“他人评价”误判为生存威胁,触发战逃反应。根源通常有三类:

- 早期负面经历:被当众嘲笑、父母过度批评。

- 完美主义脚本:认为一句话说错就等于整个人失败。

- 社交样本匮乏:成长环境缺少多元互动,大脑没有“安全模板”。

如何提升社交能力的五个日常训练

1. 电梯里的30秒微对话

每天上下班强迫自己跟陌生人说一句“今天楼层真高”之类无压力的开场。目标不是深聊,而是让身体适应“心跳加速→恢复平静”的循环。

2. 话题素材库

用手机备忘录建三个文件夹:

- 热点事件:昨晚爆出的新闻一句话概括。

- 个人故事:最近发生的三件小事,用“起因-经过-笑点”格式写。

- 对方线索:记录同事的新发型、客户的口音,用作后续提问。

3. 共情回应公式

听到对方陈述后,用“感受+需求”结构回应:

“听起来你很焦虑(感受),是不是担心项目赶不完(需求)?”

比简单“哦”更容易建立信任。

4. 边界感练习

把拒绝拆成三步:

- 肯定对方:“你邀请我我很感激。”

- 说明限制:“今晚我得陪孩子写作业。”

- 提供替代:“周五中午我请咖啡,咱们细聊?”

5. 非语言信号校准

每天对镜练“三角凝视”:先看对方左眼,再移到右眼,最后落到嘴唇,循环两次。既显得专注,又不会盯到发毛。

社交恐惧怎么克服:暴露疗法在家就能做

阶段一:想象暴露

闭上眼,回放最害怕的社交场景,把心跳、出汗、手抖的身体反应打分(0-10)。每天重复,直到分数降到3以下。

阶段二:视频模拟

用手机录自己讲三分钟故事,上传到仅自己可见的抖音。观察弹幕般的自我批评,并写下反驳:“我结巴了两次,但信息完整传达。”

阶段三:微型现场实验

列一张恐惧阶梯表:

- 跟便利店店员说谢谢并眼神停留两秒。

- 在公司茶水间问同事“茶叶在哪”。

- 会议里主动提出一个疑问。

每完成一级,记录真实后果与预想的差距,通常会发现灾难化预期被夸大。

容易被忽视的两个加速器

身体先于大脑

社交前做2分钟高功率姿势:双手叉腰、挺胸抬头,睾酮可上升20%,皮质醇下降15%,生理上先“骗”过大脑。

环境设计

把常去的咖啡馆选成 communal table,长桌天然提供“借笔、递糖”的低门槛互动;比起卡座,社交启动成本低一半。

常见误区与纠偏

误区一:必须变成外向

答:社交能力≠外向。内向者通过高质量一对一对话同样能建立深厚人脉。

误区二:话术万能

答:再漂亮的套路,如果情绪识别不到位,对方会觉得 *** 控。先听后说永远排在之一位。

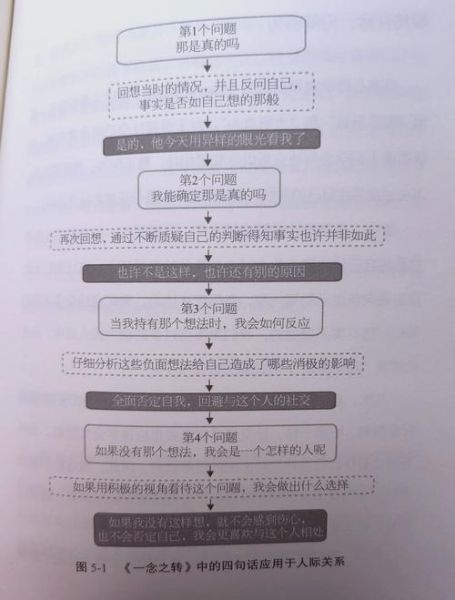

误区三:一次失败就否定自己

答:把每次社交当成数据采集,而非成败判决。记录“哪里卡壳→下次迭代”,能力会像软件一样版本升级。

给不同场景的应急锦囊

相亲冷场

用“如果”假设法:“如果你可以瞬间学会一样技能,你会选什么?”把现实焦虑转移到虚拟情境,降低防御。

职场饭局

提前准备“三问三答”:问行业趋势、问对方项目难点、问兴趣爱好;答自己最近读的书、答工作小成果、答未来三个月计划。有来有往,不抢风头。

线上群聊

遵循“1-3-2”节奏:观察群聊1天,第3天发之一个表情包,第2次互动再发文字。既避免潜水,又不突兀。

评论列表