生活费快见底了,却不知道怎么开口?既怕父母担心,又怕被说“乱花钱”。其实,**只要掌握沟通节奏、数据化呈现需求、提前给出回报承诺**,向父母要钱也能变成一次高效而温暖的对话。下面用自问自答的方式,拆解每一个可能卡住的细节。

一、开口前,先问自己:为什么钱不够?

Q:真的是生活费给少了吗?

A:把近30天的支出拉个清单,分类为“必须”“弹性”“冲动”。

- 必须:饭卡、交通、教材打印——这部分占比超过60%才算真的不够。

- 弹性:聚餐、奶茶、游戏月卡——先砍一半再谈追加。

- 冲动:直播间秒杀、限定周边——直接归零,别让它们成为你要钱的“污点”。

Q:有没有隐藏收入没算进去?

A:奖学金、勤工俭学、二手回血都算。把这些数字摆在父母面前,证明你并非“只进不出”。

二、选对时机,比话术更重要

黄金时段排行榜:

1. 晚饭后30分钟——父母情绪最松弛。

2. 周末上午——不赶工作、不抢电视。

3. 避开父母发薪日的前三天——他们也在算自己的账。

避雷时段:

- 他们刚付完房贷、车险、水电费的那一刻。

- 家里正在讨论亲戚借钱、股票下跌的话题时。

三、结构化表达:30秒说清4个关键点

把需求拆成“现状—原因—计划—回报”四步,像做PPT一样简洁。

- 现状:饭卡余额低于警戒线,截图发给父母。

- 原因:教材涨价、实习通勤距离翻倍,附上 *** 订单和地铁充值记录。

- 计划:已报名周末家教,预计两周内能挣回交通费。

- 回报:寒假把家教学生带回老家,帮表弟补数学,父母脸上有光。

四、话术模板:把“要钱”翻译成“投资”

错误示范:

“我没钱了,再打两千。”——像命令,父母本能抵触。

进阶示范:

“爸,我算了下,这学期专业课要用到三套新教材,比预期多花了320块。加上实习地铁月卡220块,缺口540。我每周做家教能赚200,但得月底结算,能不能先预支我600?下个月连同奖学金一起还,还能给你买你更爱吃的稻香村点心。”

关键词替换技巧:

- “给钱”→“预支”

- “生活费”→“学习投资”

- “还”→“连本带息回报”

五、父母常见灵魂拷问,如何接招?

Q1:怎么又花超了?

A:先认错,再递数据。“是我没算准教材费,下次我把预算表发你,超支部分我自己接家教补。”

Q2:别人怎么够花?

A:用同校案例对比。“我们系在北京实习,通勤单程地铁6块,一天12块,确实比在本地上学的同学多出一倍。”

Q3:给你钱会不会乱花?

A:主动提出“分期打款”。“先打300应急,三天后我把消费记录发你,再决定要不要追加。”

六、长期策略:让下一次开口更容易

建立“财务信用档案”:

- 每月1号给父母发上月收支表,养成习惯。

- 把奖学金、 *** 收入直接转进父母支付宝,让他们看到“回流”。

- 重大支出提前报备,比如换手机、报雅思班。

设置“情感利息”:

- 拿到钱后第三天,发一张在图书馆刷夜的照片,配文“谢谢老爸的咖啡基金”。

- 回家时带一本父母爱看的书,标价贴个小纸条:“用家教工资买的,专款专用。”

七、如果还是说不出口,试试“曲线救国”

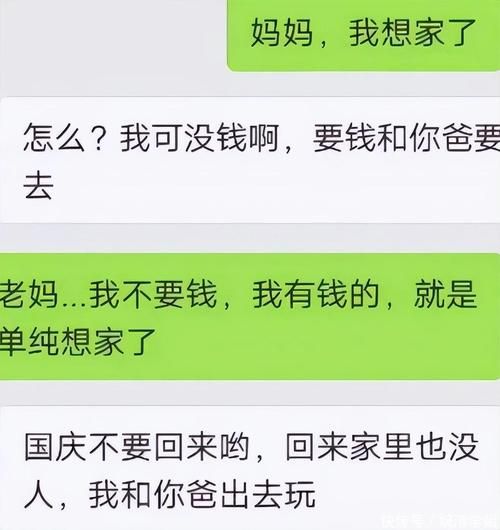

方案A:家庭群暗示法

把饭卡余额截图发到家庭群,配一句“今天食堂阿姨问我是不是在减肥”,父母秒懂。

方案B:亲情转账备注法

先给妈妈发0.01元红包,备注“预订下周生活费,可分期免息”。幽默又减压。

方案C:第三方助攻法

让辅导员或班主任给父母打 *** ,说明实习通勤的必要性,官方背书比你自己说更可信。

生活费不是简单的金钱流动,而是一次家庭信任的体检。当你用数据代替抱怨、用计划代替伸手、用回报代替索取,父母看到的就不再是那个永远长不大的孩子,而是一个懂得经营人生的成年人。下一次开口,自然不再尴尬。

```

评论列表