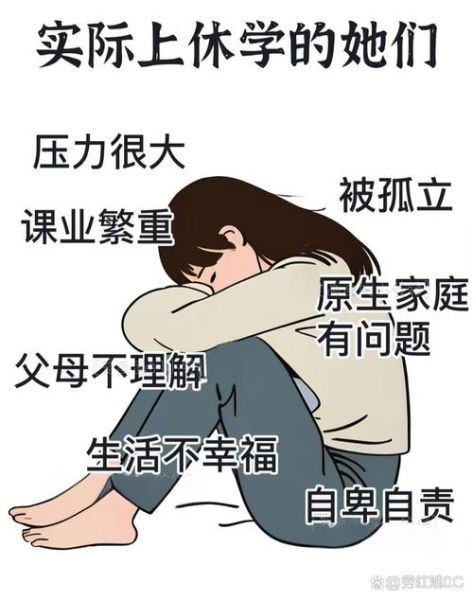

为什么大家总把“生活的苦”与“学习的苦”对立起来?

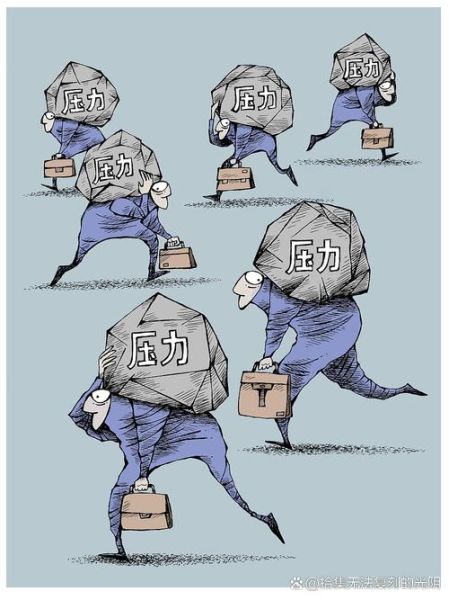

打开社交媒体,常见句式是“吃够了生活的苦,才知道学习的苦根本不算什么”。这句话看似励志,却悄悄把两种苦放在天平两端,暗示只能二选一。 **事实却是:多数人一边被房租、通勤、KPI追赶,一边还要考证、考研、学技能,双重压力叠加才是常态。** 自问:如果二者必须同时面对,我们到底在怕什么? 自答:怕时间被撕碎,怕精力透支,更怕付出了仍看不到结果。

拆解两种苦的底层差异

1. 生活的苦:即时反馈,持续消耗

- 早高峰地铁的窒息感,当天就能体验;

- 工资到账即被房租划走,财务焦虑立刻到账;

- **身体劳损、情绪透支,反馈周期短到按小时计算。**

2. 学习的苦:延迟满足,收益不确定

- 背完一本单词书,成绩未必立刻提升;

- 学完一门网课,简历可能依旧石沉大海;

- **投入与产出之间隔着“时间黑箱”,最容易让人半途而废。**

双重压力下的三大认知陷阱

陷阱一:用“更苦”来逃避“最该做的事”

有人加班到深夜,回家瘫在床上刷短视频,理由是“今天已经够苦了,学不动了”。 **本质是用生活的苦当挡箭牌,掩盖对学习计划的拖延。**

陷阱二:把学习当成额外负担,而非解决方案

如果始终认为“等我财务自由再安心学习”,就会陷入死循环: 收入低→不敢辞职→没时间提升→收入继续低。 **真正的破局点是把学习嵌入生活,让它成为减轻生活之苦的工具。**

陷阱三:追求“完美学习状态”导致零进展

等安静的环境、等完整的两小时、等买好新款iPad……条件永远凑不齐。 **碎片化学习、 dirty learning(不完美学习)才是打工人的常态。**

实战策略:如何同时扛住双重压力

策略一:时间折叠术——把学习塞进生活的缝隙

- 通勤听播客:选择2倍速行业课程,每天多出1小时;

- 午休刷题库:用Anki记忆卡,15分钟完成50个知识点;

- 家务时间开语音笔记:复述当天学到的内容,强化记忆。

策略二:能量管理而非时间管理

自问:下班后已经累成狗,还有力气动脑吗? 自答:把任务切成“15分钟微行动”,降低启动阻力。 示例: - 打开教材只看一页; - 写论文先写50字开头; - 跑鞋穿上就算完成今日运动。 **大脑一旦启动,惯性会推着你多走几步。**

策略三:用“生活场景”反向驱动学习

与其抽象地“学英语”,不如把目标改成: - 下个月能看懂英文版设备说明书,少花500元维修费; - 三个月内用Excel公式把报表时间从2小时压缩到20分钟,准点下班。 **当学习直接挂钩省钱、升职、保命,动力会指数级增长。**

心理韧性:把“苦”翻译成“可操作的下一步”

情绪拆解法

当焦虑涌上来时,立刻在纸上写: “我现在具体在担心什么?” - 担心考试不过?→ 下一步:做一套真题找薄弱点; - 担心被裁员?→ 下一步:更新简历并投递三家新公司。 **把模糊情绪翻译成具体动作,大脑会停止灾难化想象。**

建立“最小正反馈循环”

每天睡前记录: 1. 今日最小学习成果(如背了10个单词); 2. 生活小确幸(如房东延迟三天收租)。 **持续30天后,大脑会把“学习-奖励”绑定,形成习惯回路。**

长期视角:让两种苦互相喂养

生活的苦提供真实问题,学习的苦提供解决方案。 当你能用新技能缩短加班时间、用副业收入覆盖房租,两种苦就会从对立变成共生。 十年后回头看,会发现那些边交房租边背单词的夜晚,正是人生复利曲线的起点。

评论列表