艺术留学申请季一到,最让同学们焦虑的莫过于“作品集”。艺术生如何准备作品集?艺术留学作品集怎么做?这两个高频问题几乎每天都在私信里出现。下面用一篇超干、超落地的长文,把从选题、调研、排版到递交的全流程拆解给你。

一、先问自己:作品集到底在考什么?

考官想看的不是“完美”,而是“潜力”。他们通过作品集判断三件事:

- 你是否具备独立提出问题的能力;

- 你是否能用视觉语言把问题讲清楚;

- 你是否有持续迭代的实验精神。

所以别再纠结“画得像不像”,把重点放在思维深度和过程完整度上。

二、选题:从“我喜欢”到“值得被讨论”

很多同学一上来就画自画像、画宠物,结果千篇一律。如何找到既有个人温度又能引发共鸣的主题?

1. 用“三层漏斗法”筛题

之一层:写下10个你真正关心的事物;

第二层:用“社会-文化-技术”三个维度去放大冲突;

第三层:挑一个你能持续调研半年的问题。

举例:我喜欢旧物 → 旧物与记忆 → 数字时代记忆如何被快速遗忘 → 用AR复活老照片。

2. 用“5W1H”验证可行性

Who:谁会受益?

What:核心视觉元素是什么?

Where:场景在哪?

When:时间维度如何体现?

Why:为什么非做不可?

How:技术路径是否可行?

三、调研:把“灵感”变成“证据”

调研不是堆书,而是建立问题坐标系。

1. 一手调研

- 实地拍摄200+张原始素材;

- 做3次用户访谈,记录金句;

- 亲手拆解5个相关物件,画爆炸图。

2. 二手调研

- 用Pinterest建私密画板,只存“反例”;

- 读3篇学术论文,把关键数据做成信息图;

- 看2场展览,写100字批判笔记。

四、实验:让失败也值钱

考官更爱翻的是sketchbook,因为那里藏着你的思考轨迹。

1. 材料实验

把咖啡渣、旧电路板、菌丝体都试一遍,记录颜色、质感、气味变化。

2. 形式实验

同一主题做5种不同尺度:1:1装置、1:10模型、1:100地图、1:1000数据可视化、1:10000叙事短片。

3. 失败归档

把“废稿”按失败原因分类:技术、概念、审美。下次迭代直接跳过坑。

五、排版:用“叙事节奏”抓眼球

一本作品集=一部视觉小说,要有起承转合。

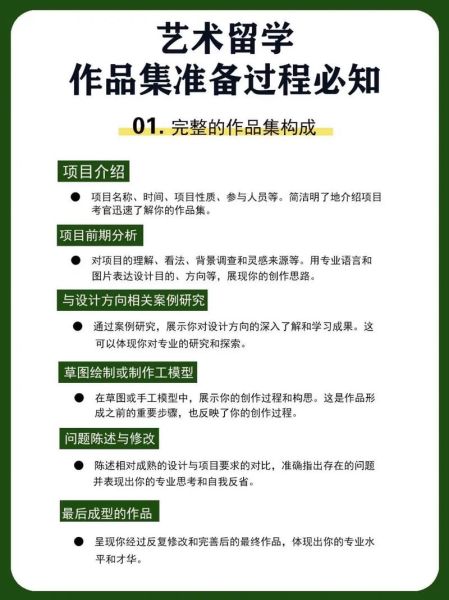

1. 结构模板

- 封面:只放1张更具张力的图+项目名称;

- 目录:用时间线或情绪曲线做导航;

- 项目页:遵循“问题-调研-实验-成品-反思”五段式;

- 附录:放过程视频二维码,让静态作品集动起来。

2. 字体与留白

正文用无衬线,标题用衬线,字号差三级以上。

每页至少留30%呼吸空间,别让考官有阅读压迫感。

六、递交前:用“死亡三问”自检

- 如果删掉文字,图片还能独立讲故事吗?

- 把作品集随机打乱顺序,逻辑还成立吗?

- 让非艺术专业的朋友看3分钟,能说出核心观点吗?

三问都通过,再导出PDF,文件大小≤15MB,RGB色彩模式,单页导出方便屏幕阅读。

七、时间线:倒推法防拖延

| 阶段 | 建议时长 | 关键里程碑 |

|---|---|---|

| 主题确定 | 2周 | 完成5W1H表格 |

| 调研+实验 | 6周 | 填满3本sketchbook |

| 成品 *** | 4周 | 至少2件1:1作品 |

| 排版+修改 | 3周 | 完成3轮外部评审 |

| 递交+面试 | 1周 | 模拟面试3次 |

八、常见误区快问快答

Q:可以一个项目走天下吗?

A:不行。英国院校重过程,美国院校重结果,欧洲院校重概念。至少3个项目分别对应不同偏好。

Q:跨专业会不会吃亏?

A:恰恰相反。跨学科是更大亮点,但要用视觉翻译让考官看懂,比如把社会学论文变成互动装置。

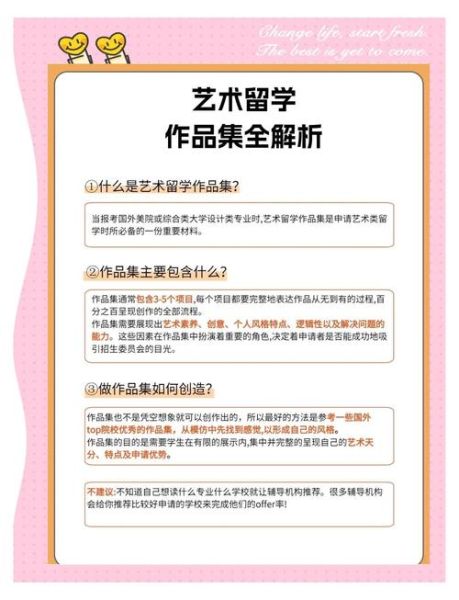

Q:找机构还是DIY?

A:预算充足可找导师制机构,重点看往届案例是否风格多元;DIY则需加入作品集互评小组,避免闭门造车。

把以上步骤拆成每日待办清单,坚持90天,你会拥有一本让考官眼前一亮的作品集。别忘了,更好的作品永远是下一个,保持饥饿感,持续迭代,才是艺术生长的真正姿态。

评论列表