朦胧艺术到底是什么?

朦胧艺术,英文常译为“Obscure Art”或“Hazy Art”,并非一个严格的艺术史流派,而是一种以模糊、不确定、半遮半露为视觉特征的审美倾向。它拒绝清晰叙事,刻意保留信息缺口,让观者在“看不清”的瞬间主动参与意义建构。

有人问:朦胧是不是技术不过关?恰恰相反,**控制“模糊”的尺度比追求极致清晰更难**。艺术家需要精准计算光线、色层、肌理,才能让作品既“隐”又“显”。

---朦胧艺术的历史脉络

东方源头:水墨氤氲

中国宋代米氏云山、日本室町时代雪舟的“破墨”技法,早已用**水与墨的渗化**制造山岚雾影。纸纤维吸墨后的自然晕开,成为最早的“朦胧滤镜”。

西方转折:从印象派到柔焦摄影

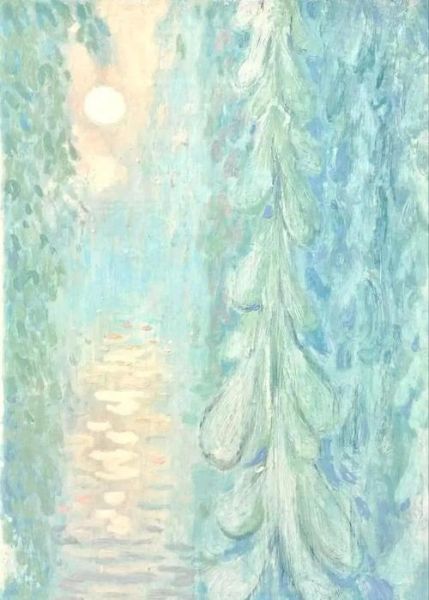

莫奈的《日出·印象》把轮廓溶解在光里;随后,**Pictoriali *** 摄影**用柔焦镜头、树胶重铬酸盐工艺,让照片像被晨雾吻过。这些实践共同奠定了朦胧美学的现代语法。

---核心创作手法拆解

- 雾化色层:多次半透明罩染,使底层色与表层光相互渗透,色相难以名状。

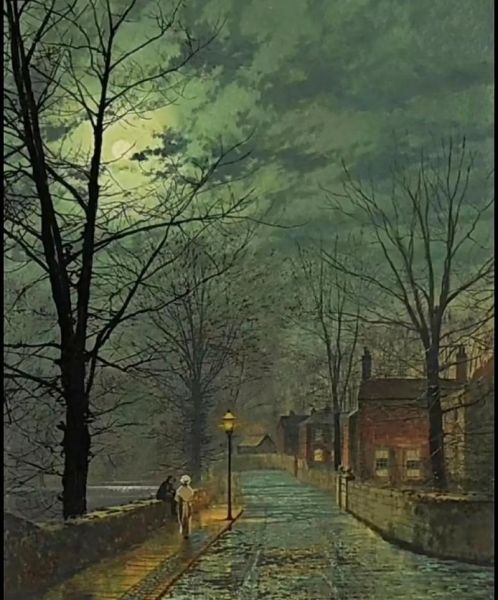

- 失焦叙事:主体被推向远处,细节被光斑吞噬,只留下情绪剪影。

- 负形留白:刻意保留未涂满的区域,让“空”成为视觉主角。

如何真正“看懂”朦胧艺术?

之一步:放弃寻找标准答案

传统欣赏路径是“识别—解读—评判”,而朦胧艺术要求**先感受,后命名**。当你觉得“像一场忘了结局的梦”,其实已经抵达作品的核心。

第二步:调动通感

试着用听觉去“听”画面:那片灰蓝是否像远处潮汐?用触觉去“摸”色块:乳白边缘是否像湿润的宣纸?**感官越立体,作品越敞开**。

第三步:在记忆中寻找对应物

朦胧艺术不提供具体物象,却**激活私人经验**。有人看到童年雨窗,有人看到旧胶片漏光,这些差异正是作品生命力所在。

---当代场景中的朦胧艺术

空间设计:光帘与雾幕

安藤忠雄的“水之教堂”用玻璃雾化将森林简化为一片晃动的绿影;teamLab的沉浸式展览则**用数字雾粒子**让观众“走进”莫奈的池塘。

时尚摄影:柔焦滤镜的回归

2024春夏秀场,**“Bloom Blur”**成为关键词。摄影师用 *** 套镜头、凡士林抹滤镜,让高定时装像隔着一层泪光,既奢华又脆弱。

---常见误区答疑

误区一:朦胧=低分辨率?

错。高像素拍摄后,艺术家会选择性削弱局部锐度,保留关键细节,如瞳孔高光、指尖反光,让“清晰”与“模糊”形成张力。

误区二:必须配高深解读?

不必。朦胧艺术的价值恰在于**允许“误读”**。你因画面想起一首老歌,这重联想已让作品完整。

入门实践清单

- 手机拍摄:对准逆光树叶,手动拉低对比度,再轻呼气让镜头起雾。

- 绘画尝试:用海绵蘸稀释丙烯,在画布上拍打,趁未干时以清水滴溅,观察色晕如何“长”出肌理。

- 观展准备:带一支铅笔,在展厅速写你“看不清”的部分,回家把速写本当作作品延伸。

延伸阅读与灵感

想深入?不妨对比**比尔·维奥拉的视频装置《诞生》**与**南宋牧溪的《烟寺晚钟》**,两者相隔七百年,却同样用“模糊”讨论生命与虚空。再听坂本龙一的《async》,你会发现音乐也能“起雾”。

朦胧艺术教会我们:世界并非总需要被看得太清,**有时,正是那些无法聚焦的片刻,让我们真正看见自己**。

评论列表