她到底是谁?——李青萍生平速写

李青萍,原名赵毓贞,1911年生于湖北荆州,20世纪中国最早一批留洋女画家之一。她先后求学于上海美专、日本东京文化学院,抗战爆发后毅然回国,以画笔记录战火。1946年在上海举办首次个展,徐悲鸿题写展名,郭沫若撰文推介,一时轰动。然而命运多舛,50年代后被打成“右派”,下放劳改,几近失明。晚年 *** ,重拾画笔,创作出大量色彩狂放、情感炽烈的抽象作品,被誉为“中国的奥基芙”。

她的艺术风格经历了哪些转折?

从写实到抽象,李青萍的风格跨越了三大阶段:

- 早期写实(1930—1945):以人物肖像、街景写生为主,笔触细腻,色调温润,可见日本外光派影响。

- 中期表现(1946—1955):色彩趋于饱和,线条更具张力,出现半抽象风景,代表作《江汉关码头》系列。

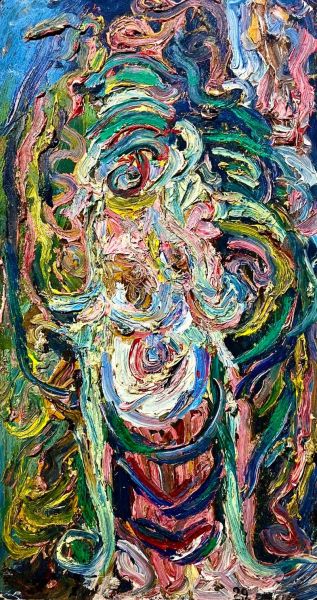

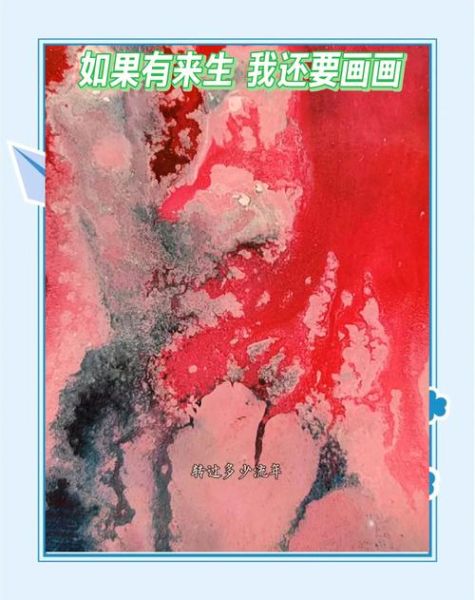

- 晚期抽象(1979—2004):彻底摆脱具象,以大面积泼彩、刮擦、滴流构建画面,情感喷薄而出,作品《生命之舞》《火之祭》被视为其巅峰。

她的用色为何如此大胆?

自问:为何李青萍敢于使用高纯度红、钴蓝、柠黄而不显艳俗?

自答:关键在于“黑线骨法”。她在泼彩之后,常用墨线或深褐线快速勾勒,既收拢色彩,又形成节奏。其次,她惯以留白作呼吸,让浓郁色块间出现“气口”,画面因此通透。再者,她使用自制蛋清调色剂,使颜料呈现半哑光质感,降低刺目度。

她与中国抽象艺术史的关系?

在官方叙事里,中国抽象艺术常被追溯至“85新潮”。事实上,李青萍早在40年代就已进行抽象实验,比赵无极、朱德群的巴黎时期更早。她的存在证明:抽象并非西方专属,也非80年代舶来,而是中国本土现代性的一条暗线。2003年,中国美术馆为其举办大型回顾展,正式将她写入正史。

如何辨别李青萍的真迹?

收藏界流传“三看”口诀:

- 看底纹:她常用粗纹亚麻布,布纹清晰,背面有手写编号与日期,墨色渗入纤维。

- 看边缘:晚期作品多无框,颜料溅至四边,形成自然“毛边”,作伪者常过度修饰。

- 看签名:1979年后署名“青萍”二字以行草连笔,末笔上扬,与早期楷书“李青萍”差异明显。

她的市场价值为何近年飙升?

2010年,《火之祭》以212万元成交,刷新纪录;2021年,《生命之舞》在嘉德拍至1380万元。原因有三:

- 学术补位:美术史重写女性与抽象章节,她被重新评估。

- 存世稀少:早期作品多毁于战火,晚期仅余百幅,稀缺推高价格。

- 情感叙事:传奇人生与画面张力共振,藏家愿为“故事”溢价。

普通观众如何走进她的色彩世界?

不必先读理论,只需记住三步:

- 站远一点:两米外先感受整体色域,看冷暖如何对抗又融合。

- 蹲低一点:视线与画面平行,观察颜料厚薄、裂纹与闪光,那是她用手指、刮刀留下的“触觉痕迹”。

- 闭上眼再睁开:让视网膜暂留色彩残像,再睁眼时,你会看到画面深处隐藏的“第二图像”——这是她留给观众的秘密通道。

她的精神遗产对当下有何启示?

在AI绘画盛行的今天,李青萍的个案提醒我们:技术可以模拟笔触,却无法复制苦难与倔强淬炼出的生命质感。她用一生证明:艺术的价值不在于风格新旧,而在于是否敢于直面自我、时代与命运的拷问。正如她晚年所言:“我画的是火,火里是我自己。”

评论列表