“每天不画两笔就难受”“看到展览就想请假冲过去”——如果你也有类似症状,恭喜你,已经踏入“沉迷艺术”的深水区。但别急着自责,先问自己:沉迷艺术怎么办?以及沉迷艺术的好处到底有哪些?下面用自问自答的方式,把这两个高频疑问一次说透。

一、沉迷艺术怎么办?先分清“健康沉浸”与“病态依赖”

1. 如何判断自己只是热爱还是已经失控?

问自己三个问题:

- 如果三天不碰画笔/不看展,我会不会焦躁到影响工作睡眠?

- 为了买一幅原作,我是否刷爆信用卡或借钱?

- 家人朋友多次提醒“太过了”,我是否完全听不进去?

若答案全是“是”,那可能已滑向病态依赖;若只是“会想念但不会崩溃”,则属于健康沉浸。

2. 健康沉浸者如何继续升级?

建立“艺术日程表”:把创作/观展时间固定在周末上午或晚上两小时,既满足欲望,又不打乱生活节奏。

设置“作品完成度”指标:例如每月完成三幅小稿、一篇展评,用量化目标防止无限拖延。

加入“同好监督群”:三五好友互相打卡,既分享灵感,也提醒彼此别熬夜伤身。

3. 已出现病态信号怎么办?

立即启动“艺术断舍离”:把最贵重的画材锁进柜子,钥匙交给信任的人保管,强制冷却。

用“替代行为”缓冲:把原本要通宵画画的时间换成慢跑或冥想,让大脑分泌同样能带来愉悦的内啡肽。

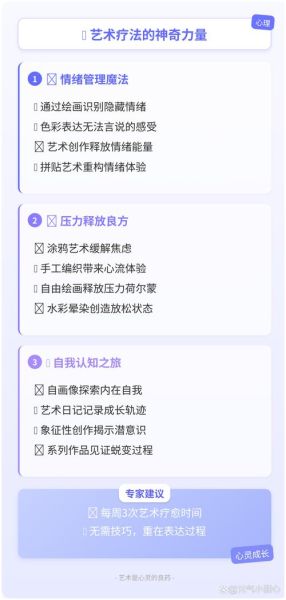

寻求专业支持:艺术治疗师或心理咨询师能帮助你把情绪从画布上“卸载”到语言中。

二、沉迷艺术的好处:为什么越来越多人“自愿上瘾”

1. 大脑层面:神经元被“重新布线”

神经科学研究表明,长期沉浸创作时,大脑默认模式 *** (DMN)活跃度显著提升,这意味着:

- 联想能力增强:看到一片落叶就能构思出整套装置艺术。

- 情绪调节更快:把愤怒转化为颜料甩在画布上,比摔手机更健康。

2. 职业层面:斜杠收入与品牌溢价

真实案例:一位UI设计师下班后沉迷水彩,三年后在社交平台积累十万粉丝,接到商业定制,副业收入超过主业两倍。

要点拆解:

- 垂直标签:只画“城市角落的水彩”,形成记忆点。

- 高完成度:每幅作品附带30秒延时摄影,提升传播率。

- *** 策略:每月只卖五幅原作,稀缺性推高单价。

3. 社交层面:从“社恐”到“策展人”

沉迷艺术的人往往自带话题:

- 在展览现场,你能用“这幅作品的笔触像德库宁晚期的焦虑线条”瞬间破冰。

- 自己办小型客厅展,邀请邻居、同事,原本点头之交变成深度同好。

4. 心理层面:把“存在焦虑”转化为“创造 *** ”

存在主义心理学认为,人类更大的痛苦是“无意义感”。而艺术创作提供即时反馈:

“我把混乱的情绪变成有序的构图,世界因此多了一件只有我才能创造的东西。”这种独特性的确认,能大幅降低焦虑水平。

三、如何把“沉迷”转化为“可持续生产力”

1. 建立“输入—消化—输出”闭环

输入:每月精读两本艺术史+看四个高质量展览。

消化:用Notion做“视觉笔记”,把喜欢的构图拆解成几何草图。

输出:把拆解结果融入自己的创作,形成“看得见的成长轨迹”。

2. 用“项目制”代替“随机创作”

与其每天想到什么画什么,不如设定季度主题:

- Q1:城市废墟的色温研究

- Q2:植物脉络的抽象表达

- Q3:声音可视化实验

项目制的好处是让“沉迷”有方向,作品自然成系列,更容易被画廊或品牌注意。

3. 打造“艺术资产表”

把作品、展览、媒体报道、销售记录整理成Excel,每季度更新一次。你会惊喜地发现:原来沉迷不仅没有浪费生命,反而在悄悄积累可量化的资产。

四、常见误区答疑

误区1:沉迷艺术=不务正业?

答:关键看是否形成正循环。如果创作带来流量、收入、人脉,那就是“正业plus”。

误区2:必须天赋异禀才能沉迷?

答:天赋决定上限,热情决定下限。很多插画师最初只是喜欢涂鸦,靠每天三小时刻意练习,三年后也能接到国际出版订单。

误区3:年纪大了再沉迷就晚了?

答:大脑可塑性伴随终生。日本艺术家草间弥生27岁才正式画画,如今作品拍卖价上亿元。开始的那一刻,就是最早的一刻。

五、下一步行动清单

- 今晚写下“我沉迷艺术的三件小事”,发到朋友圈,公开承诺。

- 预约下周本地美术馆最新展览,现场做十分钟速写。

- 把这篇文章收藏,一个月后回来对照,看看自己是否已把“沉迷”升级为“可持续热爱”。

当你再次问自己“沉迷艺术怎么办”时,答案或许已经变成:继续沉迷,但让每一次沉迷都留下可触摸的成长痕迹。

评论列表