环保艺术展到底看什么?

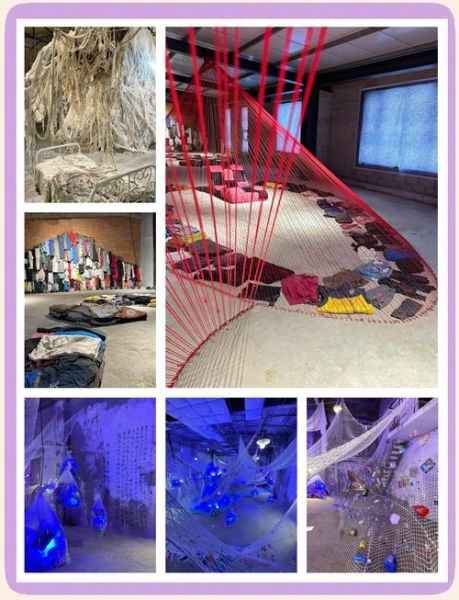

**看材料**:再生塑料、旧报纸、废弃渔网,这些“垃圾”在艺术家手里变成了装置、雕塑、光影。**看叙事**:每一件作品都在讲述资源循环的故事,观众能直观感受到“垃圾”不是终点,而是另一种开始。

**看互动**:可触摸、可拼贴、可带走的小零件,让环保理念从墙面走到手心。

---

为什么越来越多城市把环保艺术展做成“打卡地标”?

- **社交属性**:可降解彩粉墙、光影回收隧道,拍照自带环保滤镜,社交平台自发传播。- **教育属性**:学校把课堂搬到展厅,学生亲手拆解旧手机,理解电子垃圾的金属富集。

- **经济属性**:门票+周边+企业赞助,形成“绿色GDP”闭环, *** 愿意持续投入。

---

如何策划一场叫好又叫座的环保艺术展?

之一步:锁定“废弃物”主角

自问:本地最常见的垃圾是什么?自答:如果是海滨城市,就选**废弃渔网**;如果是内陆高校,就选**实验室废塑料**。

把主角定得越具体,后续创作越聚焦,观众代入感越强。

---

第二步:设计“三段式”动线

1. **震撼入口**:用巨幅数据可视化告诉观众“我们每天制造多少垃圾”。2. **沉浸中段**:黑屋投影+气味装置,模拟垃圾填埋场,制造情绪低谷。

3. **希望出口**:互动工作坊,观众用现场回收物做一枚胸针带走,情绪回升。

---

第三步:艺术家与科学家联名

- **艺术家**负责美学转化,让废弃物“不像垃圾”。- **科学家**负责数据背书,在作品旁放置“碳减排量”小标签。

- **联名效应**:媒体报道标题自然出现“科学家认证”,公信力翻倍。

---

环保艺术展的常见坑与避坑指南

坑一:只有“说教”,没有“美感”

避法:把环保数据变成**可听化的声音装置**,音高随PM2.5实时变化,观众在“好听”中记住污染。---

坑二:过度使用一次性展陈

避法:所有展墙采用**模块化卡扣设计**,展览结束后十分钟即可拆成下一场的“积木”。---

坑三:观众拍照后忘记主题

避法:出口设置“环保承诺打印机”,观众可选择把今天的碳足迹计算结果打印在**种子纸**上,回家浇水就能发芽。---

环保艺术展的延伸玩法

城市微更新:把展厅搬到废墟

- 把待拆迁的老厂房直接变成展场,**省下装修费**,还能用残破墙面做天然背景。- 观众在“废墟”里看到塑料重生,冲击力比白盒子展厅强十倍。

---

线上孪生:永不落幕的展览

- 用摄影测量技术把每一件展品做成**3D模型**,嵌入小程序。- 观众在家也能旋转、放大,甚至下单购买艺术家 *** 再生衍生品。

---

社区共创:垃圾地图计划

- 开展前一个月,发动居民上传自家附近的垃圾黑点GPS坐标。- 艺术家把这些坐标生成**动态光斑**,投射到展厅地面,观众踩上去就能“点亮”并看到清理前后对比。

---

环保艺术展的未来趋势

**碳足迹可视化门票**:每张门票附带二维码,扫码即可查看本次看展产生的碳排放,并提供“+1元种树”选项。**生物材料现场生长**:用菌丝体做展墙,展览期间菌丝继续蔓延,最后一天把墙切块分发,观众回家可堆肥。

**AI垃圾识别互动**:摄像头实时识别观众手中垃圾种类,大屏生成对应的艺术滤镜,鼓励正确分类。

---

给策展人的最后三句话

- **不要低估观众的创造力**,给他们工具,他们会帮你完成作品的最后一步。- **不要高估观众的耐心**,任何需要阅读超过三行的说明牌都会变成“背景板”。

- **不要忘记“美”是之一生产力**,环保信息再重要,也要先让人愿意靠近。

(图片来源 *** ,侵删)

评论列表